记者 张颖 栾溪

走进中国医科大学近两千平方米校史馆的展厅,宛若走进一条镌刻着红医铸魂的时空隧道——展柜里泛黄的战地病历、墙上斑驳的迁徙路线图、玻璃罩中磨损的听诊器,无不将一段烽火峥嵘的岁月铺展在眼前。

这所始终流淌着红色基因血脉的医学院校,从抗战烽火中艰难起步,在山河动荡里坚守医者使命,九十四载岁月流转,那些与家国同频的校史碎片,仍在诉说着历史硝烟中的难忘记忆。

中国医科大学校史馆 栾溪摄

最后一届“军医期”

“你为什么要参军?”“抗美援朝,保家卫国。”

1950年,朝鲜战争的炮火燃至鸭绿江边,面对教员的提问,17岁的钟国隆用八个字给出了最铿锵的回答。这一年,和他一样怀揣着“浴血杀敌”信念的687名有志青年,从众多报名者中脱颖而出,成为中央军委卫生部委托中国医科大学培养的“军医期”学员。

初入军校时,年轻的钟国隆心中憋着一股“劲儿”:满脑子都是上前线杀敌,可当得知自己的任务是留在后方学习医术,他忍不住直言:“前方正在流血的时候,我躲在这里学习,我接受不了。”

彼时的“军医期”学员中,像钟国隆这样带着情绪的青年不在少数——青春的热血里,藏着对战场的向往,也藏着对“不能直接冲锋”的遗憾。察觉到学员们的心思,教员耐着性子与他们促膝长谈:“前线的战士需要子弹,更需要能救命的医生。你们手里的手术刀,和战场上的枪一样,都是保家卫国的‘武器’。”

在中国医科大学校史馆的墙上,有一张近2米长的黑白照片,上面刻着“中国医科大学军医期毕业暨授衔典礼”。“这是专门为抗美援朝培养的优秀军医,也是学校历史上最后一批‘军医期’学员。”中国医科大学校史馆讲解员王艺钦说。

讲解员王艺钦讲述学校在抗美援朝时期红色校史 栾溪摄

根据《中国医科大学校报》记载:军医期学员入学后在沈阳度过了最初半年的政治和俄文学习,就迁往黑龙江省北安市,在这里他们经过专业学习和培训,成为一名合格军医。

1953年7月,板门店谈判签署停战协议后,军医期的学员毕业后,仍有十几人被分配到了志愿军部队里,还有一些留在了丹东志愿军总医院,王方杰、冯洁月、吴天一、刘敏生、李昭淑、卿启荣等均有“过江备战”的经历。

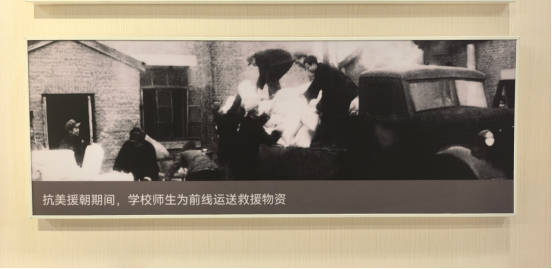

抗美援朝期间学校师生为前线运送救援物资 资料图

如今,抗美援朝战争已经结束72年了,炮火和硝烟早已远去,但中国医科大学和这期军医期学员所作出的贡献不会湮没,随着时间的流逝而日久弥新。

白衣执甲战“毒虫”

1952年2月,朝鲜半岛寒意未消,美军就悍然违背国际公法,在朝鲜北部和中国东北多次投掷细菌武器,企图扩散疫病,削弱中朝人民的生产力和战斗力。

面对这一残暴行径,中国医科大学的师生们挺身而出,以白衣为铠甲、以专业为武器,扛起了粉碎细菌战的重任,在防疫战场上书写了一段可歌可泣的壮烈篇章。

“我们要以白衣战士的身份,保卫祖国、消灭敌人!”彼时,中国医科大学校园内,一封封饱含热血的“请战书”“决心书”贴满院墙,字里行间满是师生们的愤慨与担当。有的同学还自发编唱歌曲,用激昂的旋律鼓舞士气,将“抗击细菌战”的决心传遍校园的每个角落。

正如校史馆研究室主任张珺茹所言,面对看不见的“敌人”,师生们没有丝毫退缩,而是主动请缨,誓要守住人民的生命健康防线。很快,在校的四十二期学生得到批准,他们背上行装,奔赴农村一线,用实际行动开展爱国卫生运动,从源头阻断疫病传播的可能。

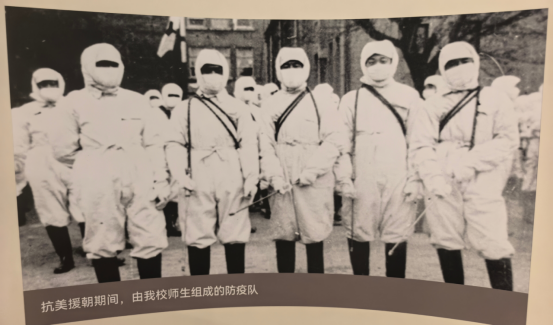

抗美援朝期间中国医科大学师生组成的防疫队 资料图

1952年2月24日,中国医科大学召开防疫会议,由卫生、病理、微生物、寄生虫等教研组和附属医院内科教研组、传染病教研组等建立了细菌战防御研究组,共30人受命参加。与此同时,学校还成立了若干个“反细菌战机动小组”——每个小组由病理解剖、微生物、卫生防疫教师及临床医生4至5人组成,他们如同防疫战场上的“快速反应部队”,24小时值班待命,随时准备奔赴疫情现场。

机动小组的主要任务是收集敌投的标本和一切可疑物,包括苍蝇、蜘蛛、蚊子、跳蚤、鸡毛、棉花等,之后还要将标本立即送回沈阳检验,做昆虫鉴定、细菌培养,对敌投地区和病情发生地点进行流行病学调查、处理和卫生防疫宣传,对原因不明的死者,在对家属说服教育的基础上,进行尸体解剖。

在一年多的反细菌战工作中,防御研究组与机动小组的成员们始终奔波在防疫一线的各个角落。他们不仅用专业知识粉碎了美军的细菌战阴谋,更将敌人的罪证留存下来。“当时收集到的敌空投资料、菌种等关键证据,被精心拍照成册,妥善保存在学校基础部的微生物教研组。直至1965年12月,部分样本才按规定销毁。”张珺茹说。

如今,那段与“毒魔”较量的岁月已过去七十余载,但中国医科大学师生们在反细菌战中展现出的不惧艰险、为国担当的精神,却从未褪色。这群白衣战士在看不见硝烟的战场上,为祖国和人民筑起一道坚不可摧的长城。

朝鲜战场上的校歌

在抗美援朝的烽火前线,枪炮声是主旋律,但却有一首特殊的旋律,曾跨越阵营、回荡在朝鲜战场的上空——那便是中国医科大学的校歌。

这段珍贵记忆被二十四期毕业生陶峰记录下来,不仅记录了“同窗”的战地温情,更藏着中国医科大学从抗战烽火中延续至今的红色基因。

张珺茹说,陶峰毕业后以军医的身份奔赴朝鲜战场,一次与朝鲜人民军换防的间隙,两军战士举办简易文艺晚会。正当氛围渐浓时,一位人民军战士走上舞台,伴随着熟悉的旋律唱的正是中国医科大学校歌。如今,朝鲜战场上的校歌声早已远去,但这段往事却成了中国医科大学红色基因传承的生动注脚。

从抗战时期背着药箱辗转迁徙、在山洞里开课,到抗美援朝时期奔赴前线、组建反细菌战小组,中国医科大学的红色基因血脉从不是陈列在史馆里的文字,而是融入校歌、刻进血脉、落在行动中的传承。

校对:史凤斌

责编:周艺凝

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网