发放养老服务补贴 提供上门医疗护理

为失能老人家庭减轻照护负担

大连椒金山养老服务中心、大连甘井子区逸森医院的护士乘坐机构配备的上门专车,到老人家提供入户医疗服务。 本报记者 智曼卿 摄

本报记者 许蔚冰 姜雪 智曼卿

引子

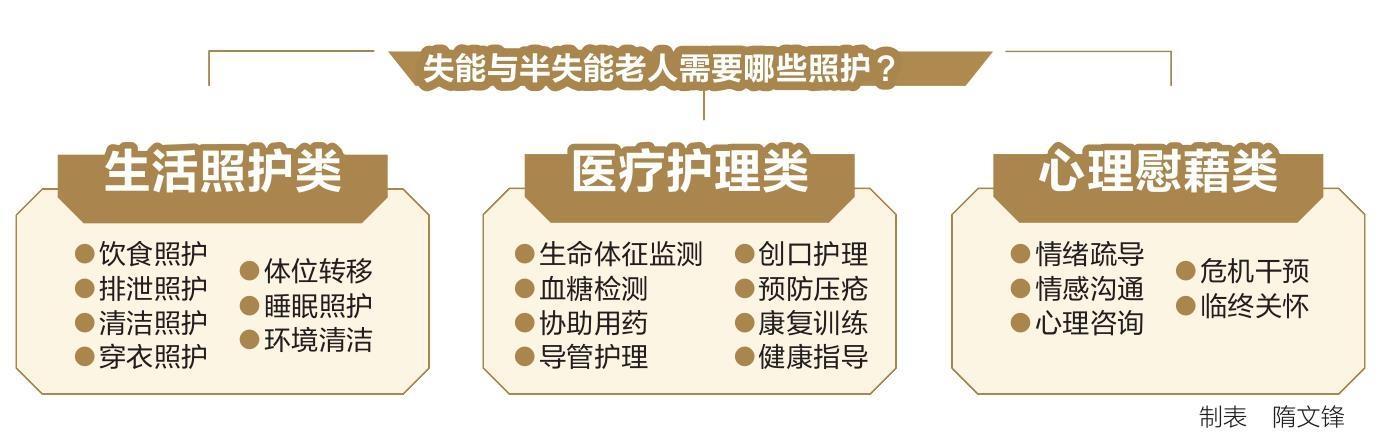

“一人失能,全家失衡”——这8个字背后,是喂药、排痰、翻身的循环往复,是照护者被彻底切割的时间与身心俱疲的日常。当中国老龄化浪潮持续席卷,这份漫长而沉重的照护责任,正随着失能与半失能老年群体的日益庞大,成为越来越多家庭必须直面的人生考题。

根据国家统计局2025年年初发布的数据,我国60岁以上人口已达3.1亿,约占全国人口的 22%;民政部《2024中国老龄事业发展报告》则指出,全国失能、半失能老人已突破4500万。

如何织就一张坚实而温情的支撑网,考验着每一座城市的智慧与担当。构建多元、普惠的长期照护体系,将政策、服务与家庭的实际需求紧密衔接已成为社会共识。这一探索的最终目的,是切实缓解失能老人及其家庭的困境,让照护者得以喘息,让失能者保有尊严,让“老养老”的困境真正迎来转机。

被“拴”在老人床边的照护者

“妈,再吸一口,用力。”女儿把氧气面罩紧紧贴在母亲李桂珍的脸上,随后用空心掌轻轻拍打老人的后背。卡在78岁的李桂珍喉咙里的黏痰,终于伴着沉重的喘息吐了出来。

10月27日,在本溪市明山区东兴社区一栋老楼的北屋,清晨6点的光线灰蒙蒙地透进窗户。女儿已经起身忙碌了一个多小时,喂水、喂药,此刻正进行最重要的晨间排痰。

李桂珍的支气管炎和肺炎近一年来反复发作,肺活量仅剩常人的1/3,稍一活动便喘不上气,喉咙里带着嘶嘶的哨音。她的床头柜上摆满了药盒:氨溴索口服液、头孢克肟分散片、沙丁胺醇气雾剂……有些瓶盖都被拧得变了形。

为了照顾李桂珍,女儿的一天被切割成碎片:8点半赶去超市做理货员,中午回家喂饭换药,晚上下班后清洗沾着痰液的床单,再守着老人吸氧到深夜……她的时间以母亲的呼吸和需求为刻度,周而复始。

对卧床老人的照护,是渗透进每分每秒的琐碎。李桂珍不仅需要排痰,还得处理大小便;长期卧床让她的腿上出现血栓,骶尾部有了压疮,这也需要特别护理,每一个动作都必须轻柔精准,不能有丝毫差错。

这样的家庭就像被一张无形的网罩住,而照护者则是那被牢牢拴在老人床边的人。身体疲惫之外,经济压力同样沉重,医药费、尿垫费……每一笔都是沉重的负担,“有时候觉得喘不过气。”女儿也曾有过抱怨,但她不敢停,“万一母亲出了什么事,我不在身边怎么行?”

李桂珍的困境并非孤例。截至2024年12月,本溪市60岁以上老年人口已达49万,占总人口的35.83%,失能和半失能老人的比例仍在悄然攀升。面对这一趋势,本溪市正持续推进社区居家养老服务设施建设。其中,城市社区居家养老服务设施212家,覆盖率100%。

这些机构通过配置安全监控、健康监测、智能胸卡等智慧化产品,探索服务的智慧化转型。一切的努力,都是希望通过专业化力量,支撑起一个个像李桂珍家这样的家庭。

让日常照料服务触手可及

如何将政策与设施转化为家庭触手可及的实质性帮助,真正为照护者减负,是老龄化社会必须回答的课题。在沈阳,一项精准的补贴政策正为十万失能家庭带来喘息之机。这项政策瞄准的是一个日渐庞大的照护群体——他们自己也已步入晚年,却仍要承担起照料更为年迈父母的责任。“我们这把年纪,身体本就不比从前,如今是‘老人照顾更老的老人’。”家住华山南苑小区的马广辉,道出了许多家庭共同的心声。自从93岁的母亲半年前摔倒卧床,63岁的他便与爱人、哥嫂一起,开始了日夜轮转的照护生活。

这样的现实是沈阳约10万中度及以上失能老人家庭面对的日常。他们迫切需要专业的助浴、康复护理等服务,却又常常被经济压力劝退。一次上门助浴约200元,康复按摩100元,长期累积下来,对普通家庭而言是一笔不小的开销。

转机在今年8月出现。沈阳市成为全国首批试点城市,推出面向失能老年人的养老服务消费补贴政策。该项目对经统一能力评估确定为中度、重度或完全失能等级的老年人,在购买居家、社区或机构养老服务时给予相应补贴,旨在满足失能老人的刚性照护需求。政策首次打破户籍与收入限制,所有在沈阳居住、经评估符合条件的60周岁以上老年人都可申请。

沈阳市民政局副局长张葛介绍,通过“民政通”发放的电子消费券,可按实际费用的40%进行抵扣,其中居家上门服务每月最高补贴500元,覆盖助餐、助浴、护理等多项内容。这项直接发到老人手中的消费补贴,可以像“点单”一样预约服务,实现的却是实实在在的家庭减负。

由于母亲长期卧床出现肌肉萎缩,马广辉通过“民政通”预约了一次康复按摩。原价100元的服务个人只需支付60元。已在沈阳市内7个区承接服务业务的“小橙养老”按摩师如约上门,为老人进行了专业细致的服务。企业负责人张熠星介绍,客户每月500元消费券足以覆盖当月所需的生活照料、基础照护、健康管理等服务。

“母亲身子舒坦多了,褥疮风险也降低了。”马广辉语气中带着宽慰,“这笔补贴不仅减轻了经济负担,更让我有了一口喘息的机会。”

沈阳市民政局数据显示,目前全市已有8200余名老人成功领取养老服务消费补贴,预计带动消费总额超1600万元。据沈阳市民政局养老保障和促进监督处处长阎韡介绍,官方平台“民政通”已归集现有失能老人的能力评估数据,符合条件者可“即申即享”电子消费券。沈阳还组建了专业的老年人能力评估队伍,有序推进评估工作,确保有意愿的失能老人能及时申请、尽快获得补贴。目前全市已公开遴选出163家养老服务机构和15家评估机构,名单已全部面向社会公示。

最大的需求是上门医疗护理

随着各地探索多元化照护模式,一个更为关键的问题浮出水面:失能老人最刚性、最频繁的“专业医疗护理”需求,能否真正顺畅地送达到家中?对此,家住大连市甘井子区体育新城附近、年近90岁的王大爷一家感受颇深。

居家养老的王大爷身患多种慢性疾病,加之下肢皮肤溃疡,他需要经常就医,几乎每隔十天半个月,儿子王东就得专程带老人去十几公里外的一家三级医院,一忙活就是大半天。“如果能花钱让护士上门给老人输液、换药,就好了。”王东说。

事实上,大连市已有13家三级医院根据各自专科特点,开展了面向居家患者或老人的护理服务。一些一级、二级医院和基层医疗机构也开展了延伸护理服务。

记者在大连市某三级医院了解到,该医院可以提供置换胃管、导尿管,外科换药、长期卧床病人健康指导、压疮护理等12项服务,由两名护士上门,费用与路途远近相关。

但医护上门护理服务的车费、诊疗费不能通过医保报销,一次少则五六十、多则两三百的费用,却让一些老人和家属还不太能接受。

与三级医院相比,社区卫生服务中心、家附近的护理院可以提供更加灵活、快捷的居家上门护理服务。不过由于人手不足或担心风险,这些基层医疗机构并未提供入户医疗服务。

上述问题该如何解决?大连椒金山养老服务中心、大连甘井子区逸森医院的负责人吕倬文表示,“从经营角度,目前提供入户医疗服务并不赚钱,但因为我们有自己的养老机构,医院里的护士,既能为养老院里的老人服务,也可以为居家老人上门,这保证了医疗人力资源高效协同。”据了解,这家医养结合的养老机构,每月能为15至20户老人提供上门医疗服务。

护士冯心如经常上门为老人提供采血、心电图、导尿管维护等护理。“要看上级医院医嘱,严格按照无菌操作规程,但不会为老人静脉注射,防止出现意外。”

同样探索医养结合模式的,还有大连中山桂林社区医院。该院通过“医疗护理上门服务5公里之内零拒绝”的承诺,将专业医疗资源向社区延伸,与养老机构形成协同效应。医院成立了5个入户医疗护理小组,平均每年为周边老人提供300人次的入户医疗护理。业务院长张辉秋介绍,这家社区医院和3个养护院共用一支专业的医疗队伍,仅内科及全科医生就达10名,护士50余名。“只要是一级医疗机构允许开展的项目,我们都可以上门提供。副高以上的医生才可以入户,确保入户医疗质量。”张辉秋坦言,“我们尽可能站在老人和家属以及入户医护人员的角度考虑,尽量为老人节省相关费用,为医护入户提供必要保障,解决他们的后顾之忧。”

责编:张晓楠

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网