杨忠贵烈士珍贵影像,由杨树武精心保存了多年的底片洗出,虽有磨损,但依稀能看见烈士容貌。 图片由受访者提供

2023年5月25日,杨永强在沈阳抗美援朝烈士陵园的英名墙上,找到了爷爷杨忠贵的名字。图片由受访者提供

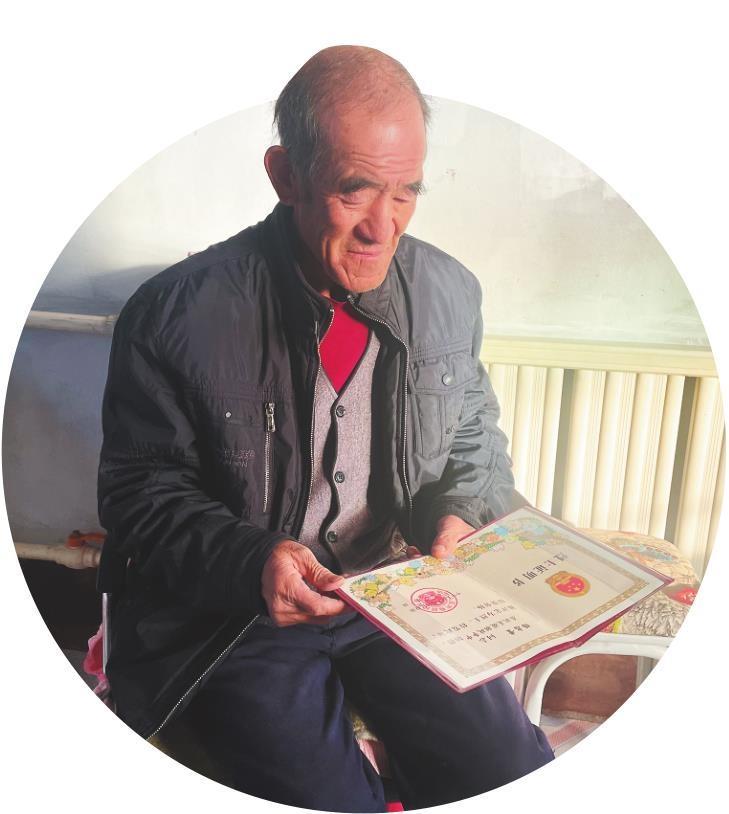

杨树武拿出父亲的烈士证明。 本报记者 李曼 摄

本报记者 李曼 王卢莎

引子

深秋的日光静静地洒落在丹东凤城市赛马镇幸福村99号的院落里。小院里柴火垛得齐整,玉米仓子满满登登,白菜堆成了小山,一派温暖的丰收景象。这里是村民杨树武的家。

10月26日,凤城市退役军人事务局工作人员带来的消息,驱散了萦绕在杨树武心头半个多世纪的迷雾:通过DNA分析比对和专家论证审定,志愿军烈士杨忠贵正是他素未谋面却一生寻找的父亲。

73年过去了,老人心头那放不下的思念与牵挂,终于在这个秋天落了地。

忽有故人心上过,回首山河已是秋。

“这回确认了,我终于找到了父亲!”记者见到杨树武时,他刚帮邻居收完玉米回来,裤腿上沾着泥土。在这样一个普通却又特殊的日子里,杨树武心里五味杂陈,那双布满老茧的手不自觉地抱了抱胳膊。

烽火青春:一个从未褪色的名字

在杨树武的记忆里,父亲的形象完全是一片空白。他只有用爷爷杨维林描述的零星片段,拼凑出一个倔强而坚韧的父亲形象。那是父亲24岁时的样子,父亲的生命也永远停留在了24岁。

1928年,杨忠贵出生在凤城一个普通的农民家庭。家中共有8个孩子,他排行老三,乡亲们总亲切地叫他“老杨家三小子”。就是这个血气方刚的“三小子”,在1947年19岁时,毅然告别生他养他的故土,踏上了革命的征程。

“爷爷每次提起父亲,总是很惋惜,念叨着‘三小子性子倔,有股韧劲儿’。”杨树武的记忆闸门缓缓打开。

后来,杨忠贵随部队奔赴朝鲜战场,成为中国人民志愿军第四十二军一二六师三七七团三营七连的一名班长。在异国的冰天雪地里,他带领着战士们冒着零下30多摄氏度的严寒,在炮火中坚守、穿梭战斗。

杨树武慢慢回忆着,爷爷那混合着骄傲与痛楚的神情仿佛就在眼前。“大概是在1951年的冬天,那年格外冷,父亲跟随队伍到了丹东。两只脚都冻烂了,实在跟不上大部队行军,部队就让他回家养伤,也能过个春节。结果在家待了没几天,就收到了部队出发的命令。”说到这里,他顿了顿,“爷爷说,要是知道他就待那么几天,说什么也得跟他好好说说话,多看看他……”

这一去,再无归期。

1952年8月,杨忠贵牺牲在朝鲜战场上,年仅24岁。命运的巧合令人唏嘘——就在同月,他未曾谋面的儿子杨树武来到了人世。

杨家人无人知晓杨忠贵的情况,只能等待。直到1955年,一纸“烈士证明”辗转送到了杨维林手中。那张薄薄的纸,承载了一个家庭的剧痛,也成了一个三岁孩童对父亲唯一的、也是最沉重的记忆。

“最早那张证明比现在这个大一点儿。”杨树武从柜子里取出了精心保管的烈士证明,“爷爷时常拿出来看,纸都被摸旧了。这份是2014年重新换发的。”

杨树武缓缓打开红皮证书,里面夹着一张爷爷的旧照片、一份父亲的照片底片——虽然模糊,却是家族记忆里最珍贵的念想。

“我小时候曾见到爷爷(杨忠贵)的照片,是他参军时拍的,很帅气。”杨树武的大儿子杨永辉回忆。

烈士的牺牲,以一种沉默却坚实的方式,伴随在杨树武的生活里,每一天,每一年。

1980年,杨树武到了成家的年纪,心里盘算着盖新房的事——砖瓦木料样样要钱,可口袋里那点儿积蓄,连地基都打不起。

一向省吃俭用的爷爷得知此事后,拉着他进了屋,颤颤巍巍地拿出了一个小布包,那布包叠得方方正正,边角却已经磨得起了毛边。一层一层揭开后,里面露出了一沓攒了多年的钱,有零有整,都是老人从烈士家属补助里,一点一点省下来、一分一分攒出来的。

“这钱,我一直给你攒着。”杨树武记得爷爷当时的声音带着几分哽咽,“是国家给的烈士家属补助,也算是……你爹‘三小子’给你留下的。”

杨树武的喉咙一下子哽住了,在那个一分钱都能掰成两半儿花的年代,爷爷拉扯着一家十几口人,从那些本就不多的补贴里,硬是攒出了他成家的希望。这笔钱沉甸甸的,不仅是一个老人对孙辈的支持,更承载着那位缺席父亲未能说出口的牵挂与责任。阳光照在那些旧钞票上,他仿佛看见了一个从未谋面的父亲,正透过这些带着体温的钱,轻轻地拍了拍他的肩膀。

杨树武用这笔钱加上自己的积蓄,盖起了新房。“这房子,就好像是父亲给我盖起来的一样。”杨树武抬头看了看老房的天棚,眼神惆怅而悠远。这幢房子,他一住就是40多年。他在这里生儿育女,在这里守望远方。

七秩寻亲:DNA里的星光与守望

70多年的等待,漫长得足以让青丝变成白发。

随着知情老人的相继离世,那个名叫“杨忠贵”的烈士似乎只是烈士英名墙上的一个名字,成为家族记忆里越来越模糊的轮廓。

希望的星火从未熄灭。

转机出现在2021年。当时,第八批在韩志愿军烈士遗骸归国,人们都在关注着这一庄严时刻。

“小儿子跟我俩说,他爷爷或许就在第八批志愿军英烈里回来了,我们一直盯着视频看,果然,‘杨忠贵’的名字就在上面!”回忆起当时的场景,杨树武的妻子梁桂琴仍然能够感受到那时的紧张。

当“杨忠贵”三个字出现在屏幕上时,老两口激动不已。这个名字,如同一块投入心湖的巨石,激起了跨越时空的涟漪。虽然这还不是最终的确认,但一股强烈的预感已在心中翻涌——也许,这一次,父亲真的回家了。

真正的突破出现在2022年。杨树武从凤城市退役军人事务局得知需要做DNA比对。“我记得是跟现在差不多的时节,说来也巧,正赶上我兄弟回乡探亲,需要两个亲属验血,我俩就一道儿去了。”

在凤城市退役军人事务局的安排下,杨树武与堂兄弟杨生一同前往凤城市中心医院,进行了血液DNA采样。

那一刻,杨树武的心情很复杂:一边期盼着对比成功,真的找到自己的父亲;一边又希望父亲还健在,只是留在了那边还没有回来。

这份深藏于心的质朴愿望,让干了一辈子农活儿的他,悄悄学会了一句朝鲜语——“阿爸几”(爸爸)。

“有时候我跟朋友们说,有想去对岸找找的冲动,没准真能见到我的‘阿爸几’呢!也许他又成家了,在那里生儿育女,只要他好好活着,我不怪他。”杨树武的玩笑话里,藏着无尽的思念与心酸。

与此同时,一场由国家主导、让“无名”英雄变“有名”的伟大工程正在全力推进。从2014年到现在,我国已经接回12批共1011位在韩志愿军烈士遗骸。将烈士迎回来只是第一步,为他们找到亲人才是真的回家了。

为了这最关键的一步,退役军人事务部专门组建了烈士遗骸搜寻鉴定中心。实验室里,工作人员面对的往往是历经数十年沧桑、严重降解的遗骸样本。

除了从残缺的骨骼、牙齿中反复提取、比对DNA,烈士随身发掘的任何物品——一枚纽扣、一个证章,甚至半张纸片,都会被逐件拍照、细致分析,从中剥离出有价值的身份线索。

这种不计成本、不遗余力地投入,只为一个庄严的承诺:让每一位为国捐躯的英雄都能“有名有姓”地回家。

在等待最终结果的日子里,杨树武的小儿子杨永强接过了寻亲的接力棒。

“小学课本里就学过黄继光、邱少云的故事,知道‘抗美援朝,保家卫国’,但对‘爷爷是烈士’这件事,心里却觉得有些遥远。”杨永强坦言,“随着年龄增长,对那段历史的了解更多了。近几年有很多关于志愿军的红色影片,看到志愿军战士在零下三四十摄氏度的冰天雪地里战斗,我对爷爷的牺牲充满了敬意。”

尽管DNA比对始终没有消息,但杨永强心中的想法越来越强烈,烈士陵园里长眠的“杨忠贵”,可能就是家人一直找寻的爷爷,这种直觉催促着他必须去沈阳走一趟。

2023年5月25日,他只身前往沈阳抗美援朝烈士陵园,在刻满英名的纪念墙上,一遍遍地寻找“杨忠贵”三个字。当那熟悉的名字终于映入眼帘时,他将特意从家乡带来的鲜花摆放在纪念墙前,深深鞠了三个躬。对杨永强而言,这或许是离爷爷最近的一次。

然而,寻亲之路并非一帆风顺。同名带来的巧合,也让这份期盼多了几分曲折——不仅是辽宁凤城,在四川,也有一位名叫“杨忠贵”的烈士。2025年4月4日,退役军人事务部发布了10位在韩中国人民志愿军烈士寻亲线索,其中出现了两位“杨忠贵”,一个在辽宁丹东凤城,另一个在四川达州渠县。这个插曲,让杨树武一家的等待更显漫长。他们不确定当下比对的是家乡在凤城的“杨忠贵”,还是远在四川达州的“杨忠贵”。

村子里知道老杨家“三小子”的老一辈人越来越少,直到杨树武自己也变成了“老一辈人”。只有远在江苏的堂兄弟在叙旧电话里不时询问:“比对有结果了吗?”

就在这份期盼几乎要被岁月磨平时,2025年10月26日,当凤城市退役军人事务局的工作人员带着DNA比对成功的结果走进杨树武家的小院时,这个等待了70多年的家庭,终于迎来了“团圆”。

近日,记者也联系到四川省达州市渠县退役军人事务局,相关工作人员表示,尽管经过细致摸排,当地目前仍未找到与烈士家属有关的线索。

凤城的“杨忠贵”是幸运的,这位漂泊在外70多年的英雄,终于“回到”了亲人身边。

激动之余,一个念头在杨树武心中升起——他要为父亲立一座碑。“我跟老伴儿商量”,杨树武的声音因激动而有些哽咽,“哪怕是自己出钱,我们也要把这座碑立起来!”

这是他能想到的告慰父亲在天之灵最深情的方式。然而,工作人员接下来的话,让他心头涌起一股暖流:“您放心,这件事,国家会负责到底的。”

“我们后来才知道,根本不用操心,国家早就安排好了。”杨树武的语气里,是如释重负,更是深深地感动。烈士的贡献,家人没有忘记,祖国也从未忘记。

如今的杨树武和妻子在小院里过着平静的晚年生活。乐于助人、勤劳质朴,这是杨树武从父辈身上继承并践行的品质。大儿子杨永辉以及大孙女(杨忠贵的重孙女)都加入了党组织,分别在内蒙古、吉林等地工作,他们未曾见过那位英勇的先辈,但那担当奉献的家风,早已通过一代代人的言传身教,融入了他们的精神基因。

夕阳西下,小院重归宁静。杨树武站在院门前,余晖将他略显佝偻的身影拉得细长。风里已带着深秋的寒意,又一个冬天即将来临。但这一次,老人的心里是暖的,是踏实的。

“有名有姓的杨忠贵”不再只是烈士英名墙上的一个名字,不再只是家族记忆里一个模糊的轮廓。他回家了,以英雄的身份。

七十年守望,山河已秋;一朝梦圆,忠魂终归。

责编:栾溪

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网