本报记者 张颖 栾溪

国庆期间,张洁与家人一起走进影院观看了陈凯歌导演的电影《志愿军:浴血和平》。影片中硝烟弥漫的战场、志愿军战士们奋勇杀敌的嘶吼,观影者仿佛跟随影片一起穿越到了战火纷飞的朝鲜战场。

张洁是辽宁方大集团东北制药201分厂副厂长,从加入东北制药厂起,厂里老人讲厂史时一定会讲到支援抗美援朝战争这一辉煌而壮丽的篇章。

9月12日,第十二批在韩中国志愿军烈士遗骸回国,整个沈阳城都为此准备着。青年大街沿线,随风飘展的五星红旗,屏幕上滚动播放着“英雄回家”的标语,全国人民都关注着,“晚归的孩子”终于回到祖国的怀抱。

“用最高的礼仪接英雄回家,是对他们的崇高致敬和深切缅怀,我带着东北制药厂老员工金润素的照片参加了迎回仪式,当车队缓缓驶过时,我将照片举过头顶,让她接战友回家。”张洁激动地说。

今年是中国人民志愿军出国作战75周年。75年的光阴倏忽而逝,但我们永远不会忘记75年前那个寒夜,志愿军战士们冒着严寒跨过鸭绿江,在朝鲜战场浴血奋战了2年零9个月。当年,沈阳是抗美援朝战场的后勤保障力量,而东北制药的广大职工为此做出了应有的奉献与担当。

研发药品支援抗美援朝前线

走进东北制药厂厂区,静谧中弥漫着淡淡药香。

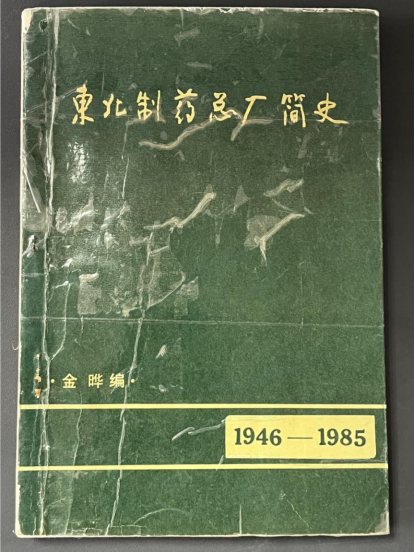

在档案室里有一本绿色封皮的《东北制药总厂简史》,记录了1946年至1985年东北制药的历史,翻开泛黄的纸张,那段峥嵘岁月在眼前徐徐展开。

《东北制药总厂简史》

1950年10月25日,中国人民志愿军打响了抗美援朝战争的第一场战役。为支援前线战场,东北制药厂负责研发药品支援前线。

厂史记载的“历史沿革”部分,记者看到东北化学制药厂(东药前身)的变迁脉络。为适应朝鲜战场战争形势的变化和抗美援朝战争的需要,1950年10月下旬东北化学制药厂的部分生产机构和研究室迁至黑龙江省白城县,在那里建立了东药第五厂,随迁人员197人。医药机械厂部分设备和职工疏散到黑龙江省齐齐哈尔市,建立东北医药器械第二厂。

“多生产一瓶药,多救一个兵。东药老人都知道这句话,东药人用实际行动承担起前线药物研发和支援工作,体现了东药人的担当与奉献。”张洁说。

老员工杜彦荣老人是历史的见证者。他曾回忆道:“当时东药副厂长孙芳琪兼任东药第五厂厂长,彼时她带领职工修复厂房、安装设备。当时前线急需的盐酸吗啡等麻醉药品也是我们生产的,研究室开展了抗疟药、百乐君、杀菌剂、维生素C、磺胺甲基嘧啶等科研项目并进行了中放试验。抗美援朝时,美军还在中朝领土投放了大量细菌弹,药厂为此还剩了大量净水剂清水龙、乳化剂萘卡、杀鼠剂,拿出大批杀虫防疫药品支援抗美援朝前线。”。

为彻底粉碎美国侵略者的细菌战,1951年5月成功研制出杀虫剂“滴滴涕”并投入批量生产,以满足战时需要。而这项研发同时填补了国内空白。据记载,当年东北制药厂为前线战场药品补给提供了有力支援,为前线生产大量急需的药品,如注射用的葡萄糖、磺胺噻唑等,医疗器械分厂生产的100余万件手术医疗器械,挽救了无数志愿军伤病员的生命。

四名职工曾奔赴朝鲜战场

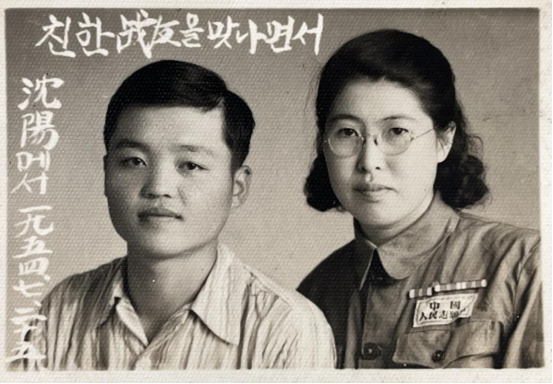

张洁珍藏着三张金润素的照片。其中两张金润素与丈夫李相万合影以及金润素与朝鲜战友合影中,她都穿着中国人民志愿军军装。

身穿中国人民志愿军军服的金润素与朝鲜战友的合影。

金润素与丈夫李相万的合影。

“这是老人一生的骄傲,也是东药厂史中弥足珍贵的史料。”张洁说。

东药人的爱国情怀是挡不住的。抗美援朝战争爆发后,东药职工群情激奋,他们满怀爱国主义激情纷纷要求参加中国人民志愿军,要到前线战场杀敌。

东药职工金润素(女)、金白、兆福生、赵孝勤4人光荣地走进赴朝参战队伍。

在朝鲜战场,金润素的经历可谓传奇。她1946年投身革命,1949年加入中国共产党,1950年奔赴朝鲜战场,在朝鲜战场上凭借过人的胆识与智慧屡立战功,成为第一个立功受奖的志愿军女战士,用热血与忠诚书写了巾帼不让须眉的英雄篇章。

据东北制药厂老人回忆,金润素在朝鲜战场上始终保持着高度的警惕性和顽强的战斗性,在执行任务过程中,她凭借敏锐的观察和果断的行动,先后两次成功抓获特务,为部队消除了安全隐患,有力保障了作战任务的顺利开展。此外,为表彰她为朝鲜人民解放事业作出的重要贡献,朝鲜民主主义人民共和国特授予她“二级荣誉战士”称号。这些荣誉不仅是对她个人英勇行为的肯定,更是对志愿军全体女战士投身保家卫国事业的高度赞誉。

1955年,她转业回到东药,先后获得全国三八红旗手、化工部“劳动英雄”、省市劳模等多项荣誉称号。

下班不回家炒“炒面”

一把炒面一把雪,炒面是志愿军将士们在朝鲜战场的主要口粮,在战争中挽救了无数战士的生命。

为解决志愿军战士们在朝鲜战场上的物资补给,1950年11月,东北军区后勤部正式建议给志愿军提供熟食、炒面等物品。1950年12月,中共中央东北军在沈阳专门召开了“炒面煮肉会议”,对东北局机关、各系统、沈阳市、东北军区下达了完成炒面的指标,要求从12月22日开始到1951年1月,一个月左右完成325万公斤炒面的任务,并对炒面原材料配比提出要求。

抗美援朝时期,东北制药厂支援前线建设。

为了支援朝鲜前线,东药人闻令而动,东药职工投入了炒“炒面”的战斗。通红的铁锅中蒸腾起热气,汗水浸湿了衣服,熬红了双眼也舍不得离开岗位。每个人心中都有一份信念,“多炒一份面,战士多一分保障”。

东北制药退休员工崔秀萍讲述当年和大家一起炒炒面的情形,大家轮流炒“炒面”,不分昼夜的苦战,白天下班不回家,都留在厂里接着炒“炒面”。工人高慧荣一连干了30多个钟头,女工韩淑芳扛面粉一回就扛100公斤,甚至比男同志扛的都多。大家一起把面粉用大锅炒熟,然后装到袋子里,送往前线。

“上班该做啥做啥,8小时之外炒“炒面”,没有休息时间。做完炒面以后送前方,给战士吃,咱可高兴了,可愿意炒了,咱们还写条,让前方战士努力打仗消灭敌人,我们在后方好好支援你们。”崔秀萍说。

抗美援朝期间,东药职工义务献工9740天,实现了捐献一架飞机的誓言,这是东药人用双手与赤城兑现的承诺。

硝烟早已散尽,可当年炒面的香气,仿佛还萦绕在沈阳城的上空;那些在炉火旁忙碌的身影,早已成了东药精神里最鲜活的注脚。无论时代如何变迁,东药人总会带着这份家国情怀,在前行的路上步履不停,把这份赤诚与担当,续写得更长、更暖。

责编:周艺凝

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网