陈华筠

■提示

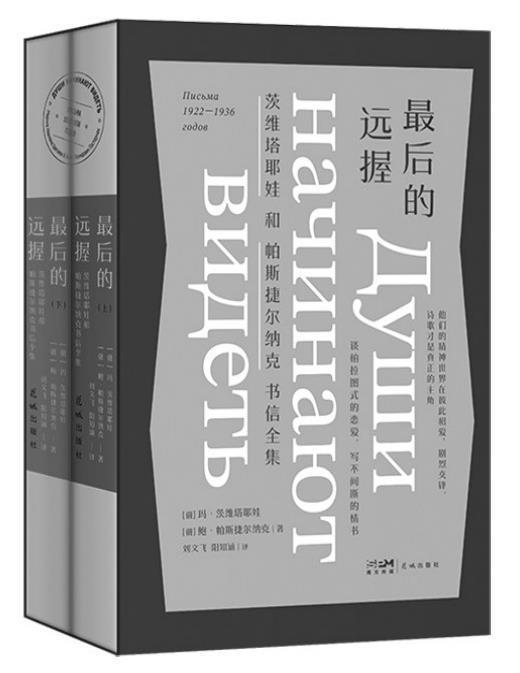

俄国白银时代文学中,帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃是两位最杰出的诗人,他们彼此也是柏拉图式的恋人、挚友。自1922年开始,两人的通信持续14年之久,为世界文坛留下了一份珍贵记录。《最后的远握——茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克书信全集》收有两人留存世上的珍贵书信近200封,完整记录了两人各自的生活和创作、心境和情绪以及情感的历史。

帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃是俄罗斯白银时代的著名诗人。19世纪末至20世纪初,俄罗斯文学领域尤为耀眼,尤其是诗歌创作,各种流派竞相绽放,争奇斗艳。在这绚烂多彩的文学画卷中,帕斯捷尔纳克与茨维塔耶娃以他们独特的艺术视角和深邃的情感表达,独树一帜,成为白银时代中特立独行的存在。

茨维塔耶娃被誉为“20世纪的第一诗人”,诗歌既真诚细腻,又孤傲奔放,极具张力和感染力,是俄国白银时代杰出诗人代表。帕斯捷尔纳克凭借《日瓦戈医生》获得诺贝尔文学奖,也是首位拒绝领奖者。帕斯捷尔纳克首先是作为一个诗人而存在的,他很早就赢得了诗名,因诗集《生活是我的姐妹》享誉俄国诗坛,被视为“白银时代最后的旗帜”,马雅可夫斯基称他为“诗人中的诗人”。

帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃是俄罗斯文学白银时代两位著名的诗人,也是一对柏拉图式的恋人、挚友。他们的情感超越爱情,唯有诗歌是他们生命的挚爱,是他们之间真正的主角。虽然他们都是诗坛上的名人,但两人都与当时的主流文学群体保持距离。帕斯捷尔纳克称茨维塔耶娃是他“唯一的同时代人。”因为一次偶然开始通信,他们不约而同都有一种相交恨晚的感觉。他们相互走近,倾诉衷肠,记录生活,也交换对诗歌的评论。他们的精神世界彼此相爱,又剧烈交锋——书信里的文字记录下了一切。

茨维塔耶娃写道:“我在清醒的白昼给您写信,克服了夜晚时光的眷恋和跑出去的冲动……”“当我珍视一个人的时候,我就珍视他的全部生活,就连最贫瘠的日常生活也是宝贵的!”“我把友情置于爱情之上,并非是我这样看待,只是友情站得更高:友情站立着,爱情平躺着。”“远距离的生活就是柏拉图主义。柏拉图主义就是哲学。这就是为什么每当我的心因你而跳动,我就思考哲学。”

帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃两人的通信持续14年之久。这是一段爱的罗曼史,一场情感的马拉松。两位诗人在保持通信的这段时间里经历了重大的生活和人生变故,流亡海外,颠沛流离,生活窘迫,但是他们并没有放弃诗歌创作。促使他们相互走近的,正是他们面对诗歌之命运的责任感和寻求新的艺术可能性的使命感。

诗歌,是他们的首要话题。在信中,他俩互称对方为“第一诗人”,他们是真正的知己,拥有共同的信念和追求,相互慰藉,相互鞭策,以获得继续写下去的动力。他们相互对对方的诗作出评判,诗歌批评构成他们通信的主要内容之一。两位诗人的通信,也构成了一场诗歌创作竞赛。茨维塔耶娃很喜欢帕斯捷尔纳克对自己诗集的细读,帕斯捷尔纳克说:“每一位诗人只有一名读者,而您的读者就是我。”

茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克的书信完整地记录下了两人的情感历史。“相见”是贯穿整个通信过程的重要主题,但是,令人惊讶的是,他们俩将通信作为心灵的相会方式,但他们的相见却并不如意,帕斯捷尔纳克表现得十分冷淡,茨维塔耶娃不愿再陪帕斯捷尔纳克,便让女儿出面代她。席间,帕斯捷尔纳克借口买一包香烟,就此一去不返。

现实中的相见是“非相见”,而书信才是他俩一次次真实的相见。正如茨维塔耶娃写道:“我们写作,以取代交友;我们幻想,以取代彼此写信(我们也用关于书信的幻想来取代书信)。我也和你一样!”在一次又一次的错过和不成功的相聚中,帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃的通信罗曼史逐渐落下了帷幕。

《最后的远握——茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克书信全集》收录两人留存世上的珍贵通信近200封,时间跨度为1922年至1936年。这些书信在尘封多年之后,如今已经成为世界文坛的一份公共财富。这也是20世纪俄语诗歌史、文学史的珍贵文本。书信难译,两位大诗人的书信则尤其难译,因为他们两人都是语言高手,都是隐喻大师,都在用复杂化的语言写信,用诗一样的文字写信。翻译巨匠、俄联邦友谊勋章获得者刘文飞,新锐青年俄语翻译家阳知涵潜心翻译,保留了两位诗人的诗性语言和流淌在作品中的热烈的、浪漫的、极致的、多重交织的复杂情愫。

茨维塔耶娃与帕斯捷尔纳克14年的书信“苦恋”,是两位诗人艺术灵魂的交锋与结晶。书信、诗歌与最具感染力的恋情,这是世界文坛史的佳话,也是文学的精神之光。

责编:闫尚

审核:徐晓敬

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网