胡长哲在鸭绿江断桥上敬军礼。 本报特约记者 周广庆 摄

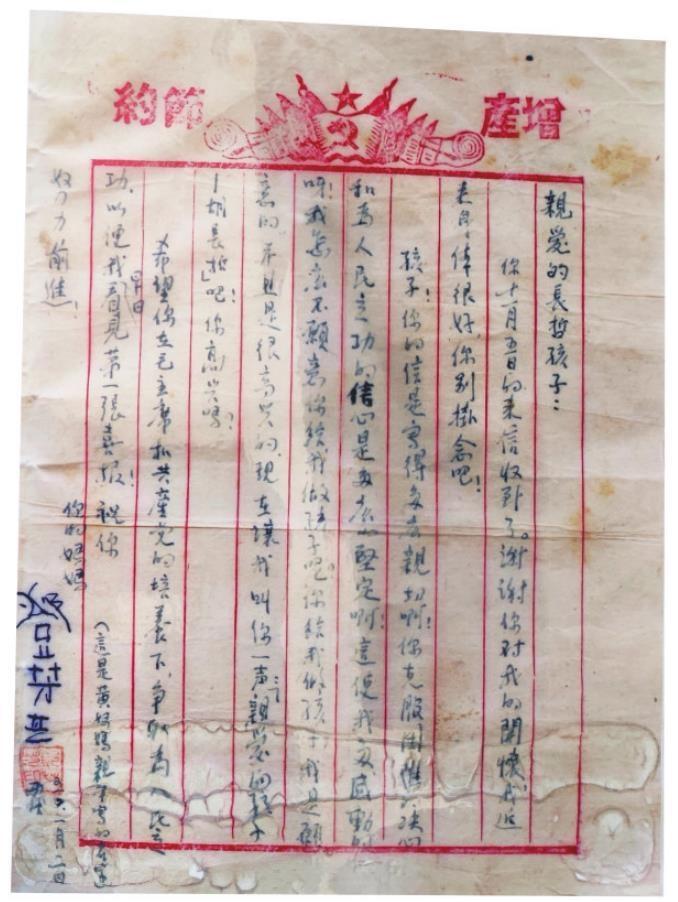

黄继光妈妈给胡长哲的回信原件现存于抗美援朝纪念馆。 蔡晓华 摄

扫码观看《黄继光妈妈的回信》 本报记者 孙明慧 韩卓航 摄制

本报记者 黄宝锋 王卢莎

忘不了长津湖的风雪,上甘岭的硝烟,更忘不了松骨峰的壮烈,鸭绿江畔的誓言,敬礼!

2025年9月11日清晨,在第十二批在韩志愿军烈士遗骸即将迎回安葬之际,三位年逾九旬的志愿军老战士身着洗得发白的老式军装,胸前挂满一枚枚熠熠生辉的奖章、纪念章,再次来到巍然屹立的鸭绿江断桥,向将要归来的战友、向逝去的岁月,敬一个跨越七十余年的庄严军礼。

92岁的胡长哲老人是三人中最年轻的一位。4年前,也是在这座雄伟坚强的桥上,他将自己珍藏了67年的黄继光母亲给自己的回信捐赠给抗美援朝纪念馆。

“我珍藏了67年,一直舍不得,但是舍不得也得捐出来,让更多人读到黄妈妈这封信。现在这封信展陈在黄继光的塑像旁,黄妈妈的信寄到了这里,母子相见。黄妈妈和英雄黄继光一定都很高兴!”遥望战友曾经浴血拼杀的地方,胡长哲袒露心声,“我很幸运地活到现在,我们要更好地工作,不要辜负他们!”

特殊的“家书”

鸭绿江断桥旁的英雄群像雕塑前,青铜铸就的志愿军战士昂首挺胸,手中的钢枪直指天际。胡长哲抬手指向雕塑中战士的面庞,仿佛看到了当年的自己,“到了朝鲜,上甘岭战役的消息传过来,黄继光同志用胸口堵枪眼的事,我们在坑道里听一次哭一次。我就想,他的妈妈该多疼啊——我从小就没了爹娘,也能体会她没了孩子的苦。”

“回国那天,我又站在这鸭绿江边,看着江水向东流,心里想着牺牲的战友,也想着黄妈妈的回信。”胡长哲的目光望向江面,仿佛穿越了时空,“她说‘长哲孩子……希望你在毛主席和共产党的培养下,争取为人民立功,以使我早日看见第一张喜报……’这封信我带在身边60多年,它比我的命还珍贵。”现场的机关工作人员拿出手机,记录下这动人的瞬间,生怕错过一个字。

“现在好了,第十二批战友们也回家了,黄妈妈要是知道,肯定高兴。”胡长哲的讲述带着江水的呜咽,也带着跨越七十载的思念,在场的人们不约而同地挺直了腰板,目光中满是崇敬——这一刻,鸭绿江畔的微风仿佛也在为这段跨越时空的“母子情”,为那些永不褪色的英雄故事,轻轻鼓掌。

“亲爱的长哲孩子,你十一月五日的来信收到了。谢谢你对我的关怀……你的妈妈邓芳芝。五四年一月二日”。

在抗美援朝纪念馆,品读纸色泛黄、墨迹依然清晰的“家书”,一段厚重的历史迎面而来。

1952年10月,黄继光牺牲后,中国人民志愿军开展了向英雄学习活动。在国内,胡长哲就认真地学习了黄继光的英雄事迹,心情久久不能平静。1953年入朝后,胡长哲和战友们在坑道里,又一次学习了黄继光的英雄事迹。

“英雄黄继光牺牲了,他的妈妈心里一定非常难过!”联想到失去儿子的母亲的悲痛心情,胡长哲不禁提笔给黄妈妈写了一封信。在信里,他写道:“亲爱的黄妈妈……英雄黄继光牺牲了,我愿意做你的儿子……我愿意将第一张立功喜报给您老人家寄去。”

因为自己淋过雨,所以总想替别人撑把伞。

胡长哲1933年7月出生于江苏省南京市六合县,自幼父母双亡,于孤儿院长大。读书期间,全国掀起了抗美援朝、保家卫国的热潮。虽然年龄尚小,胡长哲还是主动报名参军。

经过在南京第三炮兵技术学校两年时间的学习,胡长哲分配到16军32师96团担任军械修理所所长,主要工作是负责将弹药从兵工厂运送到抗美援朝前线。与黄继光母亲邓芳芝的“认亲”,就发生在他入朝作战10个月后。

“在朝鲜战场写信很困难,由于不知道黄妈妈的准确地址,收信地址上只写着:英雄黄继光的家乡。没想到,信居然送到了她手中。一个多月以后,我真的接到黄妈妈邓芳芝的回信。”尽管已经过去了几十年,但现在只要一说起当年的场景,胡长哲总是难掩激动,“收到这封信后,整个坑道都沸腾了,战士们非常高兴,一个劲儿催促‘赶快念,赶快念’,大家读了一遍又一遍。”

信短情长,虽仅短短百余字,胡长哲却始终视为珍宝,无论走到哪里,都带在身边。对他来说,这封信之所以珍贵,是因为这个失去儿子的母亲,把所有的志愿军战士都当成了自己的儿子,饱含了黄妈妈对志愿军战士的深情,也浓缩了所有志愿军战士共同的信仰与誓言——保家卫国。

永远的铭记

9月11日下午,在小女儿胡晓丹的陪伴下,胡长哲来到抗美援朝纪念馆,第一次见到了捐赠后已正式展陈3年之久的黄妈妈的“家书”,以及原本附在其背面的立功喜报。

这是胡长哲人生第一张喜报——“胡长哲同志在一九八八年工作中,成绩突出,荣立三等功,特此报喜。”1989年1月,工作认真、业务精通的胡长哲获得部队嘉奖。

这也是一份迟到的立功喜报——此时的黄妈妈已过世多年。

细看来自山河深处,穿越时光静静地躺在展馆的信笺,轻读喜报上无比熟悉的内容,胡长哲的声音有些哽咽,眼里渐渐闪现泪光。“我在信里跟黄妈妈讲,我愿意将我的第一张立功喜报给您寄去。可惜,黄妈妈走得太早,喜报一直没有寄出去。”

“这是我最大的遗憾!”时光荏苒,当年20岁的小伙子早已是耄耋老人,胡长哲至今还一直在埋怨自己当年在战场上的“不争气”。

小女儿胡晓丹说,爸爸天性乐观,但没能把第一份立功喜报寄给黄妈妈始终是他心中未了的心愿。为此,在黄妈妈去世多年后的一个午夜,胡长哲专门给黄妈妈写了一首情深意切的悼念诗,“妈妈,亲爱的妈妈,您在哪里啊,儿子想您呀。在战火硝烟的战场上,您为我们送来了战胜敌人的勇气……”

“黄妈妈的回信,一直激励着我刻苦奋斗,为人民立功!”如果说在朝鲜战场上,黄妈妈的回信给予胡长哲以“钢少气多”力克“钢多气少”的无上勇气,那么从朝鲜回国后,虽然工作不断变化,职务不断调整,但对黄妈妈的承诺一直挂在胡长哲的心里,成为让他更加拼命工作的不竭动力。

“努力为人民服务才能不愧对黄妈妈,不愧对英雄黄继光!”退休后回到丹东,各种爱国主义教育活动常常能看到胡长哲的身影,近几年老人更是以义务宣讲员的身份到处讲述在朝鲜战场的亲身经历,讲述志愿军战士的英雄事迹。“只要身体吃得消,就一直做下去。”

2022年元旦后的一天,胡长哲来到抗美援朝纪念馆,在黄继光的雕像前敬了一个长长的军礼,右手久久不肯放下。

2025年9月11日,在鸭绿江断桥上,胡长哲又行庄严军礼,以老兵的名义,向千千万万的英烈,敬礼!

责编:周艺凝

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网