《挣扎》 1938年 作

《码头》 1940年 作

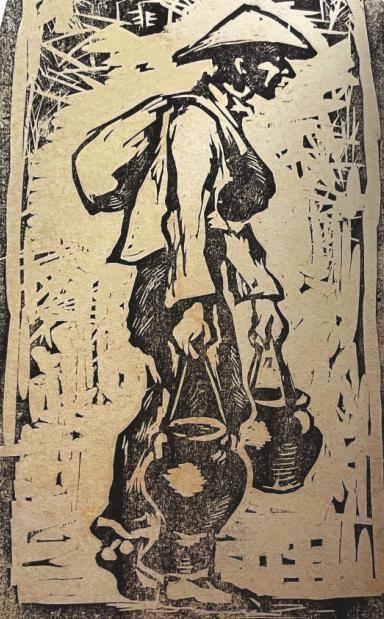

《送饭》 1943年 作

本报记者 杨竞

核心提示

抗日战争时期,一大批进步的美术家满腔热血,以刀笔丹青投身于抗日救亡的时代洪流。他们为正义而战,为民族而歌,为抗战发出怒吼,创作了无数浸染着抗战烽火的美术作品。孙常非便是其中重要代表。他执刀为笔,以锋利的刻痕,创作了《挣扎》《屠门》《饥饿的人们》《吊》等大量关切劳苦大众、抨击日寇侵略行径、宣传抗日救亡的力作。

以《挣扎》召唤觉醒意识

1938年,18岁的孙常非创作了首幅木刻作品《挣扎》,刻画了一位在死亡线上挣扎却不屈服的勇士。他以强烈的艺术感染力,唤醒民众的觉醒与抗争意识。一个秋日的下午,记者走进鲁迅美术学院,阳光透过树叶洒落校园,学生们三三两两谈笑风生,享受着青春的美好时光。“这里是孙常非工作过的地方。”鲁迅美术学院教授胡乃敏对记者说。72岁的胡乃敏曾任孙常非助理,教学、科研、著书等一直伴其左右。他向记者讲述了孙常非如何在国难当头之际,义无反顾地执刀为笔抗战救亡的事迹。

孙常非是东北版画界卓有成就的艺术家,也是中国绘画透视学研究的先驱。他的版画艺术为后人认识、了解、研究东北地区早期版画,特别是新型木刻运动在东北地区的早期影响提供了重要参考。孙常非于1920年生于吉林市,与父亲、哥哥被当地并称为“孙氏三才子”。他曾就读吉林师范大学图画系,先后任教于吉林市高中、吉林大学、鲁迅美术学院等。

“我父亲的木刻,大部分创作于抗日战争年代。家国沦陷,他把一腔爱国热血倾注于木刻作品中,发出不做亡国奴的声声呐喊!”孙常非的女儿孙晓俄对记者说。早年孙常非在吉林执教便敢于亮剑。1942年在吉林市高中任教时,他常领学生反抗日本人对中国学生的奴化教育。他坚持让班中学生说中文,拒用日语。一名新来的河北学生称不会日语喊操,孙常非回应:那太好了,你就用中国话喊操。他以坚定的民族斗志感染身陷沦陷区的青年学子。学校的日本校长对其极为不满,孙常非被迫转往吉林市郊区的舒兰县(现舒兰市)高中任教。

用《狂飙》刻录抗争史诗

孙常非经常把自己创作的版画《烈马》《屠门》等作品送给同学, 他的同学李正中嘱咐他,这些作品很危险,要小心。可是,孙常非还是继续以刀代笔,创作发表了许多以现实生活为题材的版画作品。在作品中,表现出他对沦陷了的家乡的热爱,对侵略者的仇恨,对国家民族命运的担忧,他先后刻下了《呐喊》《狂飙》《囚》《怒吼》《码头》《送饭》等百余幅版画作品,去鼓舞沦陷区的东北人民奋起反抗。

孙常非的艺术抗争,始于九一八事变后。在那段山河蒙尘、国土沦丧、生灵涂炭的至暗岁月里,孙常非以笔为枪,将炽热的爱国情怀以艺术形式呈现。1941年,孙常非创作了木刻版画《狂飙》,作品以黑色为基调,用白色的光呈现人物的轮廓和人物内心的情感,表现被压迫的民众打着旗帜,喊着口号,冲破黑夜,组织起来与反动当局进行抗争的情景。

辽宁美术评论家徐萍认为,孙常非的艺术作品是充满朴素情怀的,将视角投注在普通民众身上,以现实主义的手法描绘他们劳动的身影和悲惨的命运,他的艺术也是充满斗争意识的。

孙常非一直生活在东北,目睹抗日战争爆发后,3000多万东北父老家园被毁,如何被迫成了亡国奴,生活陷入了水深火热之中。《大家齐向前》《狂飙》《开路》等版画作品,是孙常非在1937年抗日战争全面爆发后创作的,锋芒直指侵略者。当时,虽然一直在校教书,他却活跃在东北抗日的洪流中。他一边教书一边创作,课堂上直言“不做亡国奴”, 许多人为其安危捏了一把汗。

鲁迅美术学院教授马克辛工作室藏有一本《孙常非木刻选集》。书中《拓荒》《财富的创造者》《起义》《大家齐努力》等作品,将抗战时期东北人民坚强不屈的斗争精神刻入画中,不仅是东北地区民众生活的真实写照,也是为民众呐喊、痛斥黑暗的有效武器。

马克辛说,孙常非将创作激情和与祖国一脉相通的血液融于每一刀每一痕中,刀法豪放,刀风朴拙,发出民族反抗的心声 。

抗日战争时期,东北处于日寇铁蹄之下,民众敢怒不敢言。1942年,孙常非在《胜利》中,塑造了一位打虎英雄的形象。借“打虎”之喻,寄寓对侵略者的愤恨、对英雄的赞颂,更坚定民众抗战必胜的信念。1943年创作的《母爱》,描绘鹰隼夺走巢中小鸟,母鸟奋起与之殊死搏斗。被夺小鸟象征沦陷的东北,而“母爱”则寓意着全民抗战的决心。孙晓俄说:“父亲作品中还有一幅《烈马》,父亲曾跟我讲,刻完这幅作品后,心里非常畅快,因为烈马把日本鬼子狠狠地摔到了地上。”

孙常非作品中对战乱中遭受苦难的平民百姓的形象刻画,是一个艺术青年在国难当头良知的体现。中国美协主席范迪安在《孙常非木刻选集》序言中写道:“孙常非的木刻实践是鲁迅所倡导的新兴木刻运动在东北地区的延续,而由于沦陷区环境的险恶,他那些直面现实、揭露黑暗、鼓舞抗争的创作尤其显得不易。”

1945年8月15日,日本宣布无条件投降的那天夜里, 孙常非刻就《大鼻子押着小鼻子》,次日张贴于吉林市的大街小巷。孙晓俄说:“父亲曾告诉我,抗战胜利那天他和他的学生们,唱啊,跳啊,兴奋地一口气儿跑到山顶上,高声地喊,大声地笑,再从山上轱辘到山脚下,然后爬起来接着唱,接着跳。父亲说,从那天起,中国人再也不做亡国奴了!”

2012年8月30日,“刀笔利痕——孙常非木刻展”在中国美术馆举办,孙常非的子女向中国美术馆捐赠58幅孙常非版画作品,这些作品以突出的时代精神和深刻的艺术思想成为20世纪上半叶东北版画艺术的重要留存。

责编:栾溪

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网