11月8日,辽宁美术书法精品展在京开展

于“山海气象”中立定笔墨精神

《苍松猛虎联》 沈延毅 作

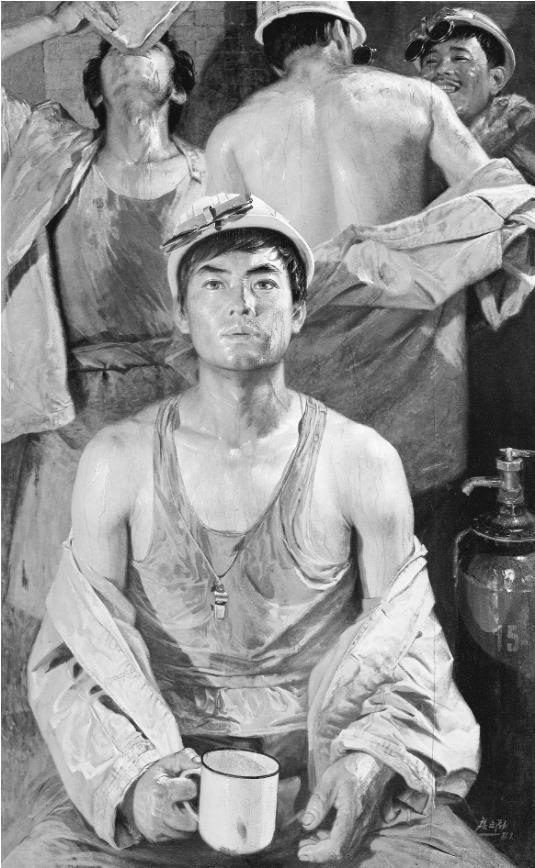

《钢水 汗水》油画 广廷渤 作

本报记者 吴丹

展览提要

本次展览展出122件美术作品,既有王盛烈、冯远、宋雨桂、冯大中、宋惠民、韦尔申、李象群等名家力作,也有历届全国美展获奖作品。

展出93件书法作品,集中呈现了沈延毅、杨仁恺、聂成文、王丹等辽宁代表性书家及国家级展览获奖作者的作品。

核心提示

山海辽阔,气象磅礴。辽宁,这片承载厚重历史、积淀工业文明、融汇多元文化的土地,始终激荡着艺术的壮歌。在山与海的滋养下,辽宁美术书法整体呈现出既具有关东独特美学品格与精神内核,又兼容并蓄、气象万千的风貌,成为中国当代书画艺术史中不可或缺的重要组成部分。在岁月洗礼中,辽宁老中青三代艺术家倾力描绘书写了一幅幅磅礴画卷与笔墨华章,不仅奠定了辽宁“书画大省”的重要地位,还深刻影响着全国美术书法的发展走向。

11月8日,“山海气象”辽宁美术书法精品展将在中国美术馆开幕。在这个堪称辽宁“掏家底”的重磅大展揭幕之前,本报记者专访省美协主席王易霓、省书协主席胡崇炜,解析重要参展作品,梳理辽宁当代美术书法发展的脉络,找寻辽沈大地独特艺术风骨与笔墨精神接力传承的密码。

点画之间构建时代的精神风度

在投身“深入生活、扎根人民”的实践中,我省老中青艺术家们积累了成功经验。在对时代精神的探寻与表达、对社会气象的挖掘与再现中,美术家们体现出对经典性的追求和对现实主义创作手法出神入化的运用。

本次展览将展出的122件美术作品包含中国画、油画、版画等多个画种及雕塑作品,既有王盛烈、冯远、宋雨桂、冯大中、宋惠民、韦尔申、李象群等前辈、名家的精品力作,也有历届全国美展获奖、入选国家或省重大历史题材创作工程的优秀作品。

“辽宁艺术家承续延安鲁艺薪火,将黑土地的雄浑气象与时代精神熔铸于笔墨,创作出一批批主题鲜明、风骨厚重的经典之作。”王易霓介绍。从史诗笔触定格民族记忆,到当代创作者聚焦现实生活、描摹自然意趣的多元探索,辽宁中国画始终以“扎根生活、观照时代”为核心,既坚守传统笔墨的文化根脉,又融入地域文化的刚健气质,在传承与创新中形成了独树一帜的艺术品格,成为中国美术界极具辨识度的重要力量。提及“鲁美四老”,业内耳熟能详。鲁迅美术学院这4位老先生在画坛上各领风骚,晏少翔擅人物、季观之喜山水、钟质夫工花鸟、郭西河致花卉。这次展览中,观众会见到四老的《山雉杜鹃图》《牡丹白凤》《江边柳绿》《菊有黄华》等经典之作。1957年,王盛烈的中国画《八女投江》成功塑造了具有鲜明性格的抗联女战士形象,成为中国革命历史画的扛鼎之作。这一次,与《八女投江》同时期创作、中国美术馆馆藏的《海风》将作为王盛烈代表作亮相,画面中8名海岛女民兵洋溢着自信与笑容,展现了新中国劳动妇女的形象。

“这片山海,不仅塑造了辽宁的地理格局,也塑造了人的性情与艺术传统。本次展览遴选的精品,既是对地域艺术传统的回望与梳理,亦是对当代创作活力的呈现与检阅。”王易霓说。

数十年来,辽宁各门类美术走出了一条紧扣地域根脉、彰显时代新意的创作之路。版画于刀痕墨迹间,触摸时代脉搏,兼具历史重量与艺术锋芒;水彩(粉)艺术构建起“水性媒介、地域观察、学院传承”三位一体的创作体系,彰显蓬勃生命力;连环画、宣传画、年画与漫画创作深植民间土壤,将东北大地的发展变迁、民俗风情与时代记忆浓缩于笔端;雕塑艺术以厚重的艺术语言,在历史与现实之间搭建起精神桥梁,既通过宏大叙事塑造城市集体记忆,又以细腻技艺传递人文温度。

“今年我们举办了全国名家共绘‘灵韵闾山’美术创作主题活动,创新性地将深扎采风创作与美术创作营相结合,遴选出31名中青年画家作为学员与全国知名美术家近距离学习交流。活动中产生了很多饱含温度的优秀作品,让观者在笔墨色彩间触摸辽沈大地的历史厚度,感受时代的发展热度。”王易霓说。

笔锋之下探索“辽海书风”创新表达

作为对新中国成立以来辽宁书画艺术发展成就的全面检验,本次展览涵盖多元艺术种类与丰富风格。参展的93件书法作品涉及篆、隶、楷、行、草等书体及篆刻,集中呈现了沈延毅、杨仁恺、聂成文、王丹等辽宁代表性书家、国家级展览获奖作者的实力,铁画银钩、笔走龙蛇间充分体现了“辽海书风”的独特魅力。

当代辽宁书法深植历史传统、融入时代审美,以集体研学传统、深耕临帖为根基,凝练出“碑帖兼容”的地域创作理念,形成雄强古雅、自然舒逸的“辽海书风”,与中国书协“植根传统、鼓励创新、艺文兼备、多样包容”导向深度契合。

“1982年省书协成立后,在沈延毅、杨仁恺的推动下,从中青年书法家和骨干入手,举办了‘九畹’书法展。几位书法家联合举办展览,这在全国是第一次,引发轰动效应,也由此成就了辽宁书法的第一个人才群体。之后又相继推出了‘十五人展’‘二十人展’和‘二十九人展’,这四个人才群体成为辽宁书坛的‘定海神针’。”胡崇炜说。

“上个世纪70年代末、80年代初的时候,书法迎来了一个新的复兴时代。省书协组织办起了临帖班,强调只临古代碑帖。从1985年一直办到现在。这40多年,培养出辽宁书法人才集群,学员中17人次获中国书法兰亭奖,60人次获辽宁省书法兰亭奖。80年代中期,辽宁发展成为全国书法的领头雁。”说到那个时期的辉煌,胡崇炜语气里满是兴奋和感慨。

提及“辽海书风”的本质,胡崇炜认为,首先是坚守碑帖的根基,其次是写字不画字,写字不描字,写字不做字,追求自然书写。“还有一个特殊现象就是书写得比较清秀,比如一些拿大奖并被全国书家称道学习的辽宁小行草作品。这种精到润洁的风格似乎与雄强厚重的关东文化相悖。我觉得,大概率是东北人粗犷豪爽的性格和硬朗坚韧的工业文化环境使我们的艺术产生了具有反差性的‘精微秀雅’之追求,就像辽宁芭蕾同样以足尖上的柔软屹立在这片黑土地上一样,这是我们特立独行的一种优势。”胡崇炜说。

除了坚持办临帖班、骨干班,省书协还先后举办了三届探索书法展,鼓励取法的多元化,辽宁书风由此渐趋多元。时至今日,辽宁书法始终承继沈延毅、杨仁恺等前辈的艺术精神,在聂成文、王丹、胡崇炜等当代书家的共同努力下,孕育出具有地域特质的书法气象,为中国书法艺术的发展持续贡献辽宁力量。

奋进的辽宁与传统书画艺术的激情碰撞,不断让辽宁形象以独具风格的美学方式走向全国,走向世界。“山海气象”艺术价值的充分激发,有赖于新时代艺术家的担当精神和执着追求。提高文化原创力,推出更多精品力作,推动辽宁从“书画大省”步入“书画强省”,是一个清晰的目标,也是一个深刻的课题。“这当然离不开在人才培养、创新机制、主题创作等方面的进一步突破。加强对青年美术人才的培养,让出作品与出人才相贯通,是我们工作的重点。”王易霓说。“‘山海气象’大展的举办对辽宁书法界来说是个振奋人心的喜事,作者们的创作热情都激发出来了,文化自信更加坚定,传扬辽宁笔墨精神的向心力更加强大。”胡崇炜说。

责编:曹思洋

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网