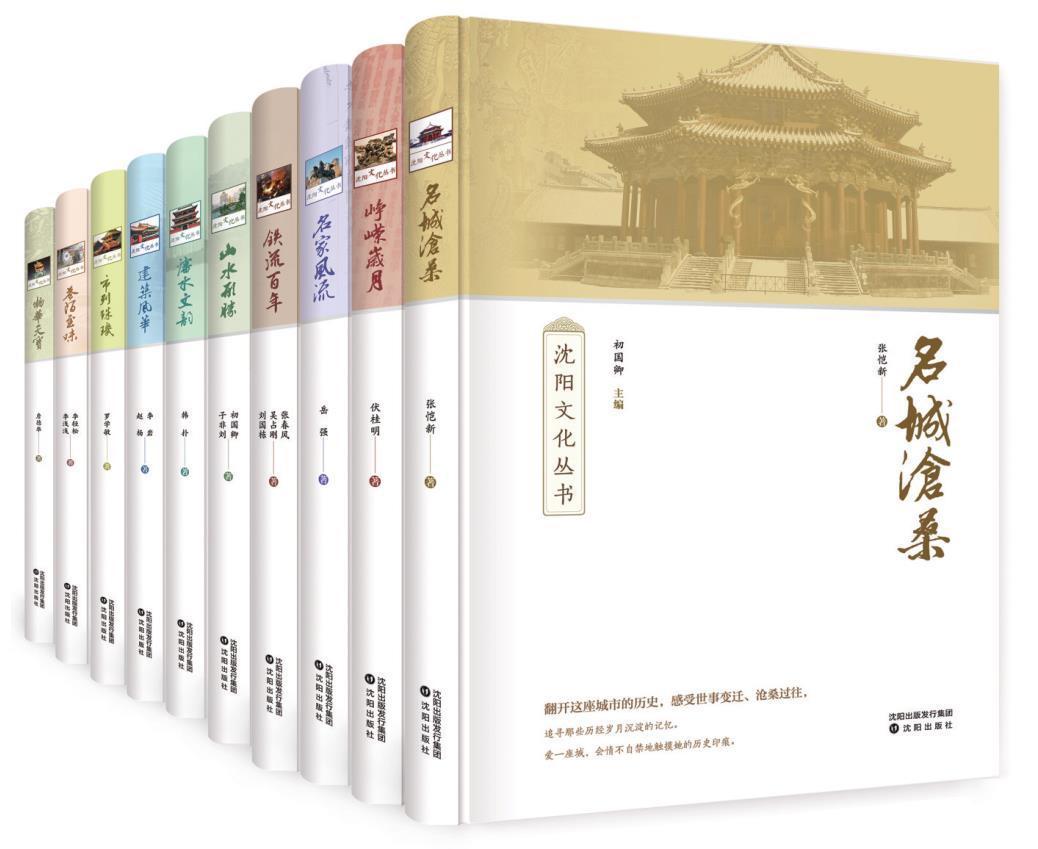

新出版的《沈阳文化丛书》共十卷,以文化散文体例书写,增强可读性。

清代奉天城魁星楼,曾是沈阳著名的八景之一,现已不存。

上世纪50年代生活在工人村某家庭的生活照。

辽代的辽州下辖祺州和辽滨、安定二县,地域很广。祺州即今康平,于辽河西岸遗存辽塔一座,在夕阳下很美。

本报记者 高 爽

核心提示

在全国各地竞相追求文体旅产业融合发展的时代大背景下,一座城市的文化书写成为一个新课题。它是文体旅产业发展的链条之一,既要作为独立的文化产品和旅游产品存在,同时还要承载“上游”地域文化整理的成果,延伸出“下游”丰富的文旅体验场景、文创产品创意。于是,“写什么,写给谁,谁来写,怎么写”这些简单而永恒的命题都要重新琢磨。

近期,由沈阳出版社出版的10卷本《沈阳文化丛书》赢得了业内和读者的一片叫好,或者可以为上述问题提供一些新思路。本报记者就此话题专访丛书编委会办公室主任、沈阳市政协文史委主任王英辉,丛书主编初国卿和作者韩扑、张恺新。

写什么——赓续城市文脉,彰显城市魅力

本报记者:正如本文我们要讨论的主题,城市文化书写并不是一件新鲜事,《沈阳文化丛书》无疑是新时代沈阳城市书写的一个新文本。那么,这个“新”体现在哪些地方呢?

王英辉:有位作家写过这样一段话:“阅读经典,一方面需要把经典里面蕴藏的信息读出来,读到当下的世界里来,读到你自己身上来;同时,也需要把当代的信息读进去,把你个人的信息读进去,读到经典里面去。”读书如此,写书也概莫能外。沈阳作为国家历史文化名城,不乏反映城市历史与现实的图书。《沈阳文化丛书》正是站在前人的肩膀上,对城市文化的再次纵览。

这套丛书采取的是文化散文体例,这是形式上的最新之处,目的就是适应大众阅读,增强文本的可读性。具体的“新”,可以概括为“四性”:一是文本的地域性。不同的文本,不同的视角,都着眼于贯彻落实习近平文化思想,以文化人,落脚在以文育人,聚焦到传承文化基因、坚定文化自信,给奔跑的沈阳以智慧和力量,展现出奋力谱写中国式现代化沈阳新篇章的壮阔场景。二是书写的创造性。综合提炼、系统集成已有文化精粹,或以春秋笔法镌刻历史,启人深思;或浓墨重彩品鉴往事,趣味盎然,既有“大写意”,也作“工笔画”;既具文史灵韵,也有哲思发微,全方位、多角度生动描绘了沈阳历史与现实、艺术与人文、民俗与风貌。三是编纂的多维性。在形式上,以文字、图像、叙述、版面共同构成了丰富的复调模式;在内容上以时间为经,以事件、人物、名物等为纬,追求文学想象“杼轴献功”的神思之境,增强了可读、耐读、乐读的文本效果。四是创作的独特性。出版一套承载沈阳文化使命的丛书,从策划创意到编辑加工固然重要,但最终还是要呈现在作者的笔端。同属一部丛书,同写一座城市,每位作者的气质禀赋不同,角度不同,笔法不同,行诸文本便呈现色彩各异,恰如沈水之四季胜景——“青黄杂糅”、和而不同。

写给谁——讲给“数字化市民”的沈阳故事

本报记者:您是《沈水文韵》一书的作者,“前言”中使用了“数字化市民”一词,很新鲜,您的意思是指超越了籍贯、出生地的概念,在心理上对亲近沈阳、对沈阳产生认同的所有人。是不是您在写作之初就想清楚了潜在读者群是谁?

韩扑:在书的写作之初,我就一直在想:这本书是最应该给谁看的?古往今来,一本好书绝不类同于藏身名山深谷的神兽,而是适配于市井烟火的、可盐可甜的信息聚合体,若单拿一本推广城市文化的书来说,其中的信息点必须是鲜活有趣的,必须是具备传播性的。尤其是对年轻的主流阅读人群而言,这个特质是标配。您对数字化市民的解释是对的。我接触过的一些来到沈阳及周边“大城市”安家置业的人,很多是首先在精神上或经济上与这里产生关联的:比如有人看过与东北有关的好看的小说,还有人觉得某张照片拍得很酷,就来了,来了就住下了:还有的呢,是在这里上过大学,出去走了一圈,还是觉得这里的人挺好的,城市挺亲和的,于是有意无意找一些与辽宁、沈阳关联性强的项目,做着做着就开始常来常往、旧情复燃了。

不仅仅是上述这些沈阳人,沈阳的城市平台越来越开放,文化格局越来越自信,有越来越多的人在做与这座城市有关的工作,纵使他们人不住在沈阳,他们的收入来源、日常圈子也多与沈阳相关。比如一位阜新小伙子,在沈阳读大学,去苏州加盟IT工作室,负责东北大区的业务……你说他是哪里人?这样的“数字化市民”,对沈阳的建设发展太有益了,多多益善。而对于“数字化市民”们,我们应该多给他们讲沈阳故事,加深他们对这座城市的了解,强化他们的文化自信,提升他们的“含沈量”“含辽量”“含东北量”。

如果我们的“数字化市民”认定了他们的精神主场,当他们有机会讲这座城市的故事甚至弄一些相关主题的作品、设计时,或起码在各路UP主的视频产品里涉及沈阳时,或许会让我们这套书成为内容的索引支撑,让他们有所凭借。这也是我们要实现的“高级文本”价值。

我去过很多城市,都是因为看过关于这个城市的好文字、好视频然后才“奔现”的,留下了很好的印象,虽然相见恨晚,但会产生向孩子、亲友推荐那里的冲动。好的作品就像人与城市之间的“虫洞”,令人卧游之际,虽不能即时而至,却早已心向往之。我们的这套书里,若有一些篇章能达到这样的“拉人”效果,那可太好了。

谁来写——爱沈阳的文化人,爱文化的沈阳人

本报记者:这套丛书的作者共计14位,他们的身份各异,有作家,有学者,也有新闻记者。作为本书的主编,这样的作者队伍是如何确定的?很好奇整个书稿的策划和创作过程,发生了哪些观念的碰撞,又最终怎么形成合力的?

初国卿:《沈阳文化丛书》的作者是经过编委会集体讨论,根据每本书的选题内容,选择相应领域深耕多年、有着丰富的资料积累和写作经验的中青年作者来担纲写作。在全书体例上经过反复研究讨论,光是线上和线下的集体研讨会就开了6次。争论集中在是以传统的章节式还是以散文化突出亮点式成书。最终编委会统一认知,形成现在的体例,即散文化写作方式,小角度切入,大纵深拓展,注重细节与意象,注重学术性与可读性结合。分卷列题,每题一事,每卷50题左右,从而提炼出每个文化领域的精华和亮点。十卷合一,纵横分列,卷与卷为文化种类之横向并列;每卷里则以时间轴纵向编排。现在出版的全套10卷,500余篇,500多个标题。每一个标题不仅是一个诗意的符号,同时也是沈阳文化史上的一个闪光点,合在一起,就是沈阳文化的500个亮点。这是此套丛书与以往沈阳历史文化出版物的不同之处,也是其更适合阅读与传播的价值所在。

本报记者:阅读了每一本书之后,会有一个明显的感受,那就是几乎每一本书都是作者以第一人称出现,甚至出现了作者儿时的经历、家人的身影和极具个人化的体验,这在很多学术性著作中并不多见。包括您所写的《山水形胜》,对“沈水三叠”的介绍掺杂了大量的实地踏访和现场感受。这是无心插柳?有意为之?是否可看作是新时代城市文化书写的某种共性?

初国卿:每本书中的所有标题都经过了反复确立和修改,然后写出样稿再集体讨论。其中一个要求就是文中要有“我”,要渗透作者的感情与温度,从每个人对每种事物的不同感受来系统梳理这座城市兼具古老与现代气质的发展脉络。每个文化领域,每本书的写作,既是对这一领域宏大历史的触摸,也是对城市家园的一次深情拥抱,还是个人精神成长史的一次系统追溯和重构,从而让历史和文化生动起来,让文化丛书的每一篇文字鲜活起来。

怎么写—— 沉浸式体验,场景化呈现

本报记者:场景化是阅读这套丛书的另一个明显感受,书里叙述的很多人、很多事几乎都可以联系到某个具体的地点,某个具象的场景。做到这一点并不容易,尤其是对一些相对久远和“抽象”的内容。您是本书的作者,很敬佩您的想象力。比如“郑家洼子青铜短剑墓”的介绍,古迹已经消失,您却可以从今天的“青铜东巷”和“仙女湖”这些地名入手,让我忍不住想前往一探。怎么找到历史跟今天关联的?这些场景是怎么“制造”出来的?

张恺新:历史散文的目的是通俗地梳理城市的历史发展轨迹,让读者既能沉浸,又能反思,既能获取知识,又能领悟出一些道理,让生活在这座城市里的人能更热爱这座城市,让外地人能喜爱这座城市。写历史,尤其是很遥远的历史,代入感非常重要,我一直在努力还原历史情境,带读者回到历史现场。

为了让大家能够沉浸到沈阳的历史当中去,我在写作中一直在努力实现两个连接。一个是横向的连接,把沈阳的历史放到中国大历史的视野中去写,找到沈阳在中华大文明当中的位置,找到中原文化和东北地方文化的相互交融,尤其是对沈阳历史不熟悉的外地人,他会从中对比,秦汉、唐宋、明清时中原是什么样、我的家乡是什么样,而沈阳又是什么样,由此拉近与沈阳的距离。另一个是纵向的连接,把历史上的沈阳与今天的沈阳放置在同一个空间里,让读者产生“穿越”之感,也就是您所说的制造场景。当然,也不是刻意去制造场景,提笔写到那儿,思绪就到了。比如“玄莬郡”,是非常古老的地名,在唐代已经成为指代辽东地域的一个象征符号。被抽象的符号,当它与今天沈阳上伯官社区“玄莬路”这个具象的地点放在一起,我想很多读者会跟我一样生发出“青山依旧在,几度夕阳红”的感受。

(本文图片翻拍自《沈阳文化丛书》)

责编:栾溪

审核:徐晓敬

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网