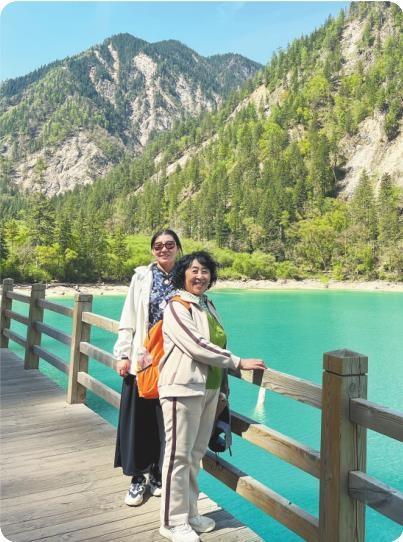

在九寨沟的熊猫海,宋淑梅和赖秀华(右)重拾年轻时的记忆。 本报记者 许蔚冰 摄

本报记者 许蔚冰

月光漫过钢铁轨道,5月11日零时5分,刚结束秦川大地的两日游览,枕着夜行昼游节奏的老人们都有些疲惫,车厢中很快响起此起彼伏的鼾声。突然,1号车厢深处传来轻声细语,“你咋还那么粗心,在华清宫观光车上掏水杯那会儿,手机差一点滑出去。”月光透过车窗,勾勒出宋淑梅布满细纹的脸。

对面铺位随后传出赖秀华少女般的嗔怪:“和你出门,我就安心。有你在,我就知道不会丢东西。”此刻车轮碾过钢轨的节奏,好似60年前她们在阜新市阜新蒙古族自治县农村田地里奔跑的脚步声。

对于银发旅行者而言,重要的不是窗外的风景流转,而是身旁始终坐着那个能让自己在颠簸中安心打盹的人。当旅行成为生命中的珍贵刻度,“和谁同游”便成了丈量幸福的标尺。

专列领队隋岩波告诉记者,“专列上结伴出行的人中,第一大群体是夫妇,第二大群体就是‘发小儿’和闺蜜。”

67岁的宋淑梅和赖秀华正沉浸于这份幸福中。年少时,她们是在屯子里出了名的“活宝”。宋淑梅沉静如古井,赖秀华活泼似春水,性格上的互补,让她们小时候就成了彼此的依赖。最早去远方旅行的约定也诞生在那个年代。40年前,两个穿蓝布衫的姑娘同时接到录取通知书。她们登上绿皮火车冲出大山,宋淑梅最终落脚大连市的教育部门,赖秀华则在阜新市的学校当了老师。相隔千里,每月一次的挂号信成为她们的情感纽带。

这一次宋淑梅本是应妹妹之约来重续姐妹情,却在接到邀请时脱口而出:“得叫上秀华。”这个细节,正是这趟银发旅游专列的缩影:同为66岁的钱坤和蔡敏也选择一同出游,“我俩从穿开裆裤就玩在一起,50多年的交情了,就像坛子里的老酒一样,年头越久越香。”钱坤感慨道。

68岁的付玉华也正和老姐妹们攀谈在一起,她们都来自长春,“我们三个从小一块长大,后来有段时间我因工作原因调到了外地,但姐妹情一直没变,退休后我重新回到了家乡,这次一起出来,是要把我在外地工作时不能相见的思念补回来。”

此时付玉华听到钱坤的感慨,也不住点头,“说得太对了,这样的友情太难得了,尤其是都这么大岁数了,我们越来越怀念小时候一起走过的路。那些小事儿,比如吵架都记得很清楚,当时争得面红耳赤,现在却全都是最美好的回忆。”

隋岩波对此深有感触,“这部分群体的情谊都是经历过岁月淬炼的相知相守,往往有着相似的成长背景、生活习惯,甚至都有过相似的生活经历。这种朝夕相处的信任感,正是银发专列‘夜行昼游’模式最要呵护的情感纽带。”

此刻,列车正载着这份情感穿越秦岭隧道。下铺传来妹妹翻身的响动,宋淑梅立即竖起食指抵住嘴唇,赖秀华会意地眨眨眼,开始借着手机微光翻看相册,西安明城墙上的合影里,她俩仍保持着儿时的站姿:腰板挺直,眼神明亮。

车轮与铁轨的摩擦声渐趋轻柔,车窗外,秦岭的轮廓在天际舒展开,当朝阳染红1号车厢时,两位闺蜜仍在酣睡,梦中映出儿时的回忆,也写满了相伴的温情。

责编:周艺凝

审核:徐晓敬

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网