①考古发掘的“前阳人”下颌骨化石。

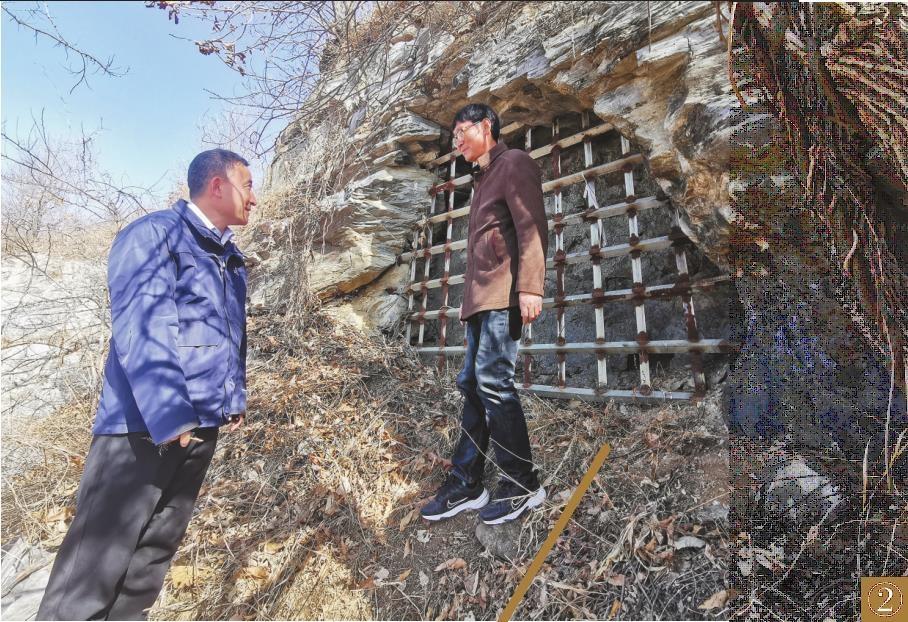

②董福春(右)与孙道俊经常到前阳洞穴遗址巡查。

③前阳洞穴遗址(图中用圆圈标识),位于光秃山的半山腰,洞口朝西南方向,可远眺河流、山峦、夕阳……

考古队员发掘时留影,隐约可见洞内情形。

本报记者 朱忠鹤 文并摄

核心提示

前阳洞穴遗址位于丹东东港市前阳镇山城村,2013年3月,被国务院核定公布第七批全国重点文物保护单位。考古确定,生活在前阳洞穴遗址里的“前阳人”距今1.8万年,与北京周口店山顶洞人的生活时期相当,属于旧石器时代。该遗址是丹东地区迄今为止发现的年代最早、文化内涵最丰富、洞穴保存最完好的古人类活动遗址。记者爬山越岭探访了这处遗址,同时还有山城村人的故事。

壹 与北京山顶洞人同时代的神秘“前阳人”

初春时节,我们按计划开启了寻找距今1.8万年、位于丹东东港的“前阳人”之旅。

从目前出土的遗址来看,在辽宁地区的古人类演进时间轴线上,旧石器时代的“前阳人”并不算古老。在他之前,有距今40余万年的本溪“庙后山人”、距今28万年的营口“金牛山人”、距今7万至5万年的朝阳喀左“鸽子洞人”,还有距今4万年的海城“仙人洞人”。也就是说,在辽宁这片土地上,曾一直回荡着远古人类的足音。

“前阳人”足以引起记者兴趣:一方面,在时间上,他与北京周口店山顶洞人的生活时期相当,同处于距今1.8万年至1.1万年之间。另一方面,从考古价值上看,前阳洞穴遗址是丹东地区迄今为止发现的年代最早、文化内涵最丰富、洞穴保存最完好的古人类活动遗址,它对研究辽东地区早期原始文化和新人阶段体质特征、文明起源有十分重要的意义。

前阳洞穴遗址位于东港市前阳镇山城村一处叫“白家沟”的半山腰上。因为这座山上草木稀少,岩石裸露,所以被当地人称作“光秃山”。

东港位于辽宁省东南部,是中国海岸线上最北端的县级市,也是中国少有的既沿江、又沿海、还沿边的县级市。这个以黄蚬子与草莓著称的城市,拥有黄海与鸭绿江,自古占尽交通优势。

在山城村村委会,记者见到了村党支部书记董福春。人至中年的他皮肤黝黑,身材消瘦,鼻梁上架着一副眼镜。他熟悉山城村的一草一木。40多年前,在小学六年级的时候,他曾经跟随学校组织的春游队伍钻进前阳遗址的天然洞穴。时至今日,董福春仍记忆犹新。

他说,宽敞的洞穴里原有钟乳石柱,但在洞口打开后、考古人员未来前,有人进去把这些大自然的精华之作拿走了。不过,钟乳石还是在洞穴内留下了痕迹。“我们当时用手电照射墙壁,看到光亮下映出星光点点,特别特别好看。”说到这儿,点点星光闪现在董福春的眼睛里。

董福春是为数不多的进入过前阳洞穴的人,他的讲述吸引了不少人,也让记者的兴致更高了。

出发!

在董福春和东港市文物管理所工作人员孙道俊的带领下,我们向前阳洞穴进发。

前阳洞穴遗址位于半山腰。车子停在一处小型水库旁,这里风景怡人,多年前,曾有房地产商看中了这块宝地。旁边一户农家院散养的鸭子,成群的从荒草丛中“嘎嘎嘎”地跑过,奔向广阔的水面,不管不顾地欢乐起来。

贰 亲身感受老祖宗选“房”的智慧

沿着山坡走了十几分钟,半山腰上出现了一个较为平坦的地面,三块国家、省、市文保单位石碑并排矗立。正当我喘着粗气窃喜,以为洞穴近在咫尺时,却发现从文保石碑到洞穴遗址至少还需再走上50米狭窄、陡峭的山路。尤为危险的是,其间稍有不慎,容易滚落下山,非死即伤。

两个领路人对地形熟悉,健步如飞,记者紧随其后。在转过几道弯、穿过一段仅能容纳单人通行的石阶后,我们停了下来。一抬眼,一个钢管焊接的密实大门出现在眼前。镂空的钢管大门背后,堵着一道厚厚的石墙,“前阳人”就这样将我们拒之门外。

孙道俊说,这种做法属无奈之举。1982年,考古发掘结束后,这处天然洞穴就成了当地人和外地人探险的地方。出于安全和保护遗址的考虑,十多年前,文物管理部门封堵了洞口,将无限遐想留给了从未进入洞穴的人们。

站在洞外,转身面向前方,能看出1.8万年前“前阳人”择址的智慧——洞口朝向西南,如此选择,不仅能够阻挡住凛冽的北风,还易获得阳光和温暖。远处是古河道,饮水和捕鱼变得容易。同时,这里山峦迭起,再加之1.8万年前后气候温暖,水草丰茂,动物资源丰富,“前阳人”也不必担心食物来源。不论是吃还是住,大自然都厚待“前阳人”。

在古人类学研究领域中,人类进化阶段按照“古猿—猿人—能人—直立人—智人(分早期智人和晚期智人)—现代人”顺序演进,这已成为学界共识,“前阳人”处于晚期智人阶段。

考古发现,“前阳人”已接近现代人的样貌。在洞穴里发现的两个个体人类化石,都具有黄种人的体质特征,接近中国北方人类型。孙道俊说:“时隔1.8万年,我们身上也许仍然流淌着‘前阳人’的血液。”

突然,一种特殊情感油然而生,站在远古人类曾经生活的洞穴前,在同一个空间,记者竟然和“前阳人”打破1.8万年的时间阻隔,奇迹般地产生密切关联,而这种关联正是以血脉为桥梁。

这一刻,血脉的概念,在记者脑海中具象化了。

叁 揭开面纱拼出1.8万年前生活画面

1982年2月的一天,前阳镇白家沟采石队像往常一样开山劈石。一阵震耳欲聋的开山火炮过后,一个黑漆漆的山洞被炸了出来——这是一个天然洞穴,里面还有人类头骨化石。

天然洞穴为什么会被大山包裹起来呢?人们百思不解。后来有人分析,“前阳人”在放弃洞穴后的1.8万年间,或因山体滑坡,或因剧烈地震,洞口被巨石封堵,洞穴便被包在山中了。若不是开山采石,这处古人类洞穴遗址也许要永久封藏在山中了。

接下来的半个多月,由省、市、县联合组成的考古队对遗址部分地段进行发掘。经过测量,洞口方向南偏西40度,洞内结构呈“S”形,共有4个大小不等的洞厅,其中3号洞厅最宽敞,东西宽5米、南北长10米、高度6米。

随着考古发掘的逐渐深入,“前阳人”的神秘面纱被逐渐揭开。

“前阳人”生活在最后一次冰期之间的小间冰期,当时气候温和,阳光充足。沙狐、小野猫、狼、鬣狗等哺乳动物与“前阳人”互为食物,动物在时刻威胁“前阳人”生命的同时,也为他们提供了食物,反之亦然。

如何让自己永远站在猎手的位置,“前阳人”将目光瞄准了身边俯首即拾的石头。于是,“前阳人”加工石头,用来狩猎、捕食、加工猎物。从石制品特点看,“前阳人”制作的石器属于小石器系统,石器个体较小,用锤击和砸击两种方法剥片加工,这与同时期包括北京山顶洞人在内的我国华北地区常见石器器形相似。

此外,在遗址所发现的较多大型动物肢骨的骨壁上,留有人工砍砸痕和擦痕,碎骨中遗有像尖状骨器的动物骨。遗址内还发现了用火遗迹,也就是说,“前阳人”可以熟练用火了。

一件件“前阳人”留下的线索拼凑出来这样一幅画面:晨起,“前阳人”成群结队地从洞穴中走出,手中拿着打制锋利的石器和骨器,开启猎食活动。河中成群的肥硕大鱼,或者潜藏在茂密灌木丛里的动物是他们的狩猎目标。狩猎是辛苦的,还有生命危险。尽管如此,果腹并活着是“前阳人”的最大追求。功夫不负有心人,猎物终于到手了,“前阳人”高兴得手舞足蹈,他们回到洞穴中,因为那里有等待他们满载而归的亲人们。火堆旁,猎物逐一被烤熟,火,带给了“前阳人”以光明,更带给他们生存下去的希望。

采访临近结束。我们背靠洞口,放眼而望,不远处,就是平阔的河面。1.8万年前,一群古人类可能也曾像我们这般有过短暂的片刻凝望;可能也曾像现代人一样,倦鸟归林时,他们或躺进山洞,或靠于大树,伴着虫鸣兽吼、风声水吟,沉入梦乡,等待着又一个美好清晨的到来。

资料库

前阳洞穴遗址

地址 丹东东港市前阳镇山城村

年代 旧石器时代,距今1.8万年

文物 石器、头盖骨化石、动物骨骼化石等

价值 对研究辽东地区早期原始文化和新人阶段体质特征、文明起源有十分重要的意义

责编:闫尚

审核:徐晓敬

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网