在时代风雨中点亮学术之光

一部承载近百年学术史的口述实录

尤鉴

看点

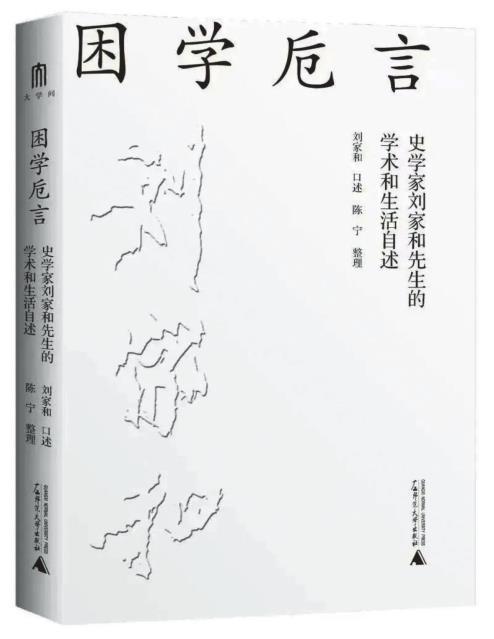

出生于1928年的刘家和从私塾吟诵《诗经》,到成为学贯中西的史学大家,他的治学历程本身就是一部浓缩的中国现代学术史。《困学卮言:史学家刘家和先生的学术和生活自述》一书新近出版,这部由刘家和先生亲述、弟子陈宁整理的口述实录,成为我们触摸20世纪学术精魂的珍贵通道。我们得以看到这位历史学家在学术攀峰与时代风雨中的精神轨迹。

刘家和先生在中国史学界赫赫有名。他1928年生于江苏,亲历战火、求学艰难,却成为贯通中西的史学大家。《困学卮言:史学家刘家和先生的学术和生活自述》(以下简称《困学卮言》)是他学术人生的自画像——笔调平实,却字字千钧。

在当代学林,亲历民国学术黄金期又跨越新世纪的大师日渐稀少。刘家和作为贯通中西的古史比较研究开创者,其口述具有不可替代的“抢救性”意义。个人记忆与集体学术史的交织:书中细致还原了从私塾读经、江南大学受教于钱穆、唐君毅,到辅仁大学师从陈垣的完整知识谱系构建过程。

当这位1928年出生的史学大家端坐书房,向弟子陈宁娓娓道来毕生所学所思时,一部承载百年学术史的口述实录《困学卮言》由此诞生。这部“大家小书”以漫谈之形,藏金玉之质,在传统与现代、东方与西方的思想激荡中,为后世留下一部不可复制的精神典藏。《困学卮言》不是一部跌宕起伏的传奇,而是一位智者在学术长路上留下的坚实足印。这足迹,始于“困学”的执着,成于贯通中西的卓识,归于对学问与生命本身的深沉热爱。刘家和以一生践行了孔子“困而学之”的古训,他的“卮言”,这杯思想的醇酒,将长久地滋养着后来者探索人类精神家园的勇气与智慧。

“困学”二字,取自《论语》“生而知之者上也,学而知之者次也,困而学之,又其次也”。刘家和以此自况,绝非自谦,而是真实写照。少年失学,他于乡村私塾中习得古典根基;战乱流离,在颠簸的求学路上坚持阅读。“困”是时代的烙印,“学”是不灭的星火。这份于困厄中坚守的精神,构成了他学术生命的底色。

刘家和学术最耀目的光芒,在于其贯通中西的宏大视野。他拒绝将中国历史置于孤岛,而是将先秦思想与古希腊、古印度置于同一对话平台。他深入雅斯贝尔斯“轴心时代”理论的核心,却敏锐指出其西方中心倾向。刘家和强调,中国文明在轴心期迸发后,表现出独特的连续性——思想传统未被外来文化打断,在漫长历史中不断自我更新与深化。这种连续性,恰是中国文明区别于其他古老文明的“基因密码”。希腊哲人追求确定性的知识体系,中国圣贤则更注重实践体悟与道德境界。刘家和不作简单优劣判断,而是揭示两种思维模式如何塑造了不同的文明气质。

一个看似冷僻的考证,却闪烁着思想火花。刘家和通过音韵学考据“仁”的古音,论证儒家核心概念“仁”的古音与印欧语系中表“人”义的词根可能存在古老联系。这并非牵强附会,而是试图在语言底层探寻人类早期对“人”之本质的共同思考。此论展现了他打通学科壁垒的雄心和胆识。

研究思想史,“要读思想家本人写的书”,而非满足于二手阐释。刘家和治史,最重原典。这看似朴素的道理,践行起来却需要铁杵磨针的功夫。他研究先秦,必精读《左传》《论语》《孟子》;研究古希腊,必深研希罗多德、修昔底德、柏拉图。他通晓英文、日文、梵文、拉丁文、古希腊文,为的就是能亲手触摸思想源头的温度。刘家和用一生践行了“板凳要坐十年冷”的学术真谛。

知识需一点点积累,问题需一层层深入。刘家和治学,强调积累如“滚雪球”。他研究古代中国“无神论”思想的萌芽,便从《左传》中“天道远,人道迩”的朴素观念入手,追踪至荀子“制天命而用之”的理性光辉。每一个概念的厘清,每一个论点的确立,都建立在无数细小坚实的考证之上。

这种积累并非死记硬背,而是带着问题意识去梳理、去碰撞。他善于在浩瀚史料中发现“刺点”——那些看似矛盾或异常之处,往往隐藏着重大学术突破的契机。正是这种日积月累的“滚雪球”功夫,使得他的史识如陈年老酒,历久弥醇,最终凝结为《古代中国与世界》《史学、经学与思想》等扛鼎之作。

《困学卮言》的另一抹暖色,是师友圈的立体呈现,讲述那些照亮他学术生命的师友,感受薪火相传的学术温度。书中深情回忆了陈垣的严谨与博大,白寿彝的关怀与提携。书中“谈师友”等篇章,勾勒出一幅20世纪人文学术的基因图谱,大师亲炙的传承现场。钱穆执教中国通史时从不看讲义,发现刘家和未记笔记即严诫:“记笔记是记正在研究的新知,非复述旧论”;唐君毅在礼堂将倾的险境中坚守讲台指挥疏散,以身诠释儒家“临危授命”的精神;陈垣批阅其顾炎武论文时,精准指出误将黄震按语作顾氏原文之失,并赠箴言:“人实诳汝”——告诫史料必溯本源。这些交往非止于轶事掌故,更揭示了学术血脉的流动。如刘家和对“仁”字古音与印欧语系词根关联的大胆考证,正是融合钱穆的考据精神、牟宗三的西学视野而成的跨文明对话范例。

这种薪火相传的师生情谊,是学术殿堂中动人的风景。刘家和自己亦成为一代名师。他培养弟子,强调“学术乃天下之公器”,鼓励独立思考,不囿于门户之见。他对学生要求严格,却又充满温情。尤为珍贵的是,时年89岁的刘家和先生以惊人的记忆力,历时一年零四个月完成口述,进行了一场“精神考古”。陈宁采用“合并同类项”的整理方式,既保留了口述的现场温度,又赋予文本学术严谨性。当钱穆的常州口音、陈垣的京腔韵调通过文字得以永存,这部自述已超越个人回忆录,成为新史学转型期的立体切片。

“人老精神不败”——鲐背之年的刘家和仍以此自勉。这部口述史的价值远超个人回忆录。它是私塾教育与现代学术的嫁接样本,是中西史学比较的方法论宝库,更是动荡年代中学人风骨的化石层。它不仅是学术史的备忘录,更是留给后学的精神火种。

责编:盛 楠

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网