如今,西汉时期的武次县城址已被当地农民种植上中药材。

耕地里偶尔会捡到2000年前的陶片。

遗址出土的燕刀币。

本报记者 朱忠鹤 文并摄

核心提示

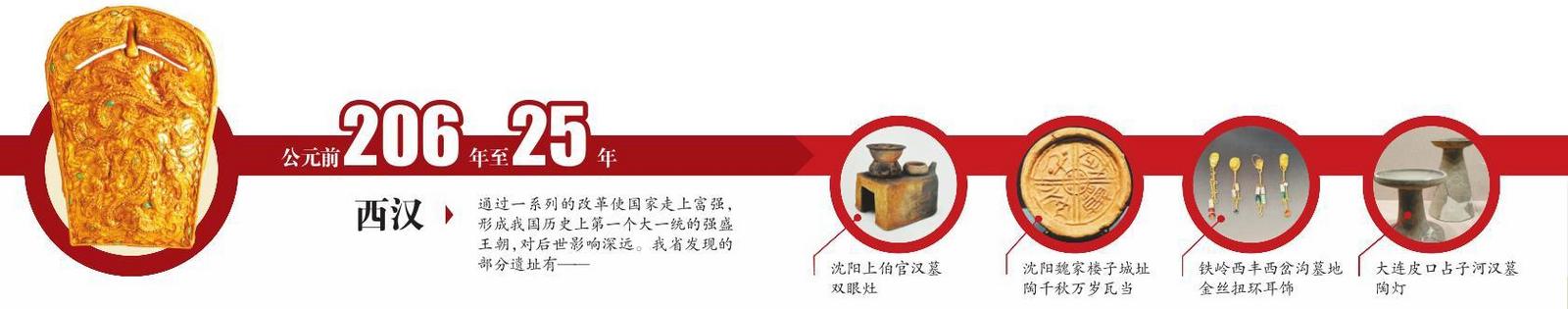

武次县遗址位于丹东凤城市大梨树村八组,是西汉时期重要的一处城址,见证了西汉对辽东地区的政治、军事策略。如今,当地人在这处城址上种植中药材,甚至盖起了工业园区,遗址已难寻觅。考古证实,几千年来这里一直有人群生活。这处遗址对于考古专家冯永谦来说有特殊意义,因为这是他退休前的最后一次发掘。

壹 能“出门见凤凰”的地方即是遗址区

寻找西汉辽东郡武次县城址,记者颇费一番周折。

根据考古发掘报告以及相关资料,武次县城址应该位于丹东凤城市凤山乡利民村刘家堡,这是1995年考古发掘时的乡名与村名。时隔30年,记者再次踏访这里,地名已变,取而代之的是“凤城市凤山街道大梨树村八组”。“刘家堡”地名已经不存在了。

从凤城市内出发,一路向西,几经打探,出租车司机将记者放在了一条干道的边上。司机指着远处的连绵青山,用浓重的方言为记者指路:“往里走就是刘家堡了。”

走,的确是触达历史的一种绝佳方式。我们曾从历史中走来,如今又要重新走回历史深处,只有徒步行走,我们才能深切感悟一草一木中蕴藏的沧桑巨变。

记者抬脚朝着青山走去。当正在疑惑远处群山深处是否就是曾经的武次县城址时,一座横跨在蜿蜒小河上的大桥打消了记者的疑虑。大桥桥头嵌刻着三个字:武茨桥。虽然“武茨”与“武次”在写法上稍有差异,但基本可以确定行进的方向是正确的。

站在桥头仔细观察,桥的一端是厂房林立的现代化工业园区。在厂区外,成排的轿车停靠在路旁;桥的另一端,连接的是已经坚守了几千年传统的村落,那里鲜有人进出,时间仿佛也在这里停住脚步。不仅如此,大桥下那条昼夜流淌的河水如一道分割线,将现代县城的喧嚣阻隔在了河的南岸,而将传统农村的安静与祥和保留在了河的北岸。现代与过去,匆忙与舒缓,在桥的连通与河水的分割下,泾渭分明。

尽管“武茨桥”证明了记者找寻的大体方向没错,但武次县城址到底在哪儿,仍无答案,记者向青山深处走去。在村头,一名正在种菜的农民告诉记者:“这里是刘家堡。”但对于“古城址在哪儿”的问题,农民摇了摇头。

这是一个干净、整洁又安静的山村。记者行进的左边,一道连绵起伏的山丘将整个村子环拥,山上树木繁茂葱郁,偶尔会听到野鸡的叫声;行进的前方,远处是高耸着的丹东凤凰山。“抬眼见山,出门见凤凰”已经成了当地人的日常。

村路边,一个在建的房子里有两三个农民工正在忙碌。硬山式民居、人字架形房顶,4个屋顶边角的垂兽既像翻滚的浪花,也像振翅的凤尾。房屋主人热心地给记者指路:“那两块遗址的石碑就在村东头的地里。”

果然,在村东头一大片平坦的耕地旁,两块石碑并排矗立在山脚下。一块是1983年立的写着“西汉武次县城址”的市级文物保护单位的石碑,一块是1988年立的“刘家堡城址”省级文物保护单位的石碑。它们掩藏在郁郁葱葱的杂草中,如果不是村民用十分肯定的语气告诉记者石碑的方位,记者很可能就错过了。

站在西汉武次县城址上,不由得感叹2000多年前古人择地建城的智慧。北靠丘陵,南邻河流,中间是一大片平坦的土地。这样的地形,既解决了2000多年前古人用柴、饮水问题,也解决了耕种、粮食问题。尤为重要的是,这里连通东西,交通便利。

贰 与村民组组长潘景文的三次偶遇

就在记者细察2000多年前这座古代城池遗址时,一名戴着帽子的黑壮中年汉子骑着摩托车从记者身边狭窄的小路上驶过。与记者稍作对望后,他没有停下来,直接驶向山里,一转弯,就不见踪影。后来记者才知道,他叫潘景文,年过五旬,任凤城市大梨树村八组组长。这是记者第一次与潘景文见面。

拍摄完成后,记者顺着小路向山里走去。转过弯,一辆铲车正在紧张忙碌着,潘景文也在其中,因第一次路上相遇,所以我们第二次见面算是熟人。平坦的耕地上,一排排五味子攀附在架子上茁壮成长。潘景文他们要做的是在耕地中间铺装引水管道,防止盛夏来临时,山上的雨水冲毁耕地和庄稼。

“毛书记说,我们这里适合种植五味子。”潘景文知道记者的来意后,随口说。他口中的“毛书记”,指的是曾荣获“全国优秀共产党员”称号的大梨树村前党支部书记、村委会主任毛丰美。这里是全国赫赫有名的大梨树村的辖区。

村民讲,这个小村子原叫“利民村八组刘家堡”,这也是考古发掘报告中有“利民村”字样的原因。20多年前,该村并入大梨树村,改为“大梨树村八组”。

不管是刘家堡,还是大梨树村八组,都没有淹没西汉古城遗址留给当地人的印记。记者行走在村中,村舍俨然,绿树成荫,在路上偶遇几名村民,顺便聊了几句。他们都知道这里曾经是古城址,但至于是哪个朝代、这个城址叫什么名字、它到底是什么样子,则没有人能说清楚。

记者第三次偶遇潘景文则是在他的家里。烈日下,记者口渴难耐,便信步走进路边的一处小超市。意外的是,店主正是几小时前还在耕地旁忙碌的潘景文,当时在旁帮忙的几名村民也在这里歇脚。

如果说第二次遇见潘景文时,是他对“武次县”的追忆,那么,这一次的偶遇,则是这位组长对“大梨树村八组”的详细介绍。

小山村有300多口人,算是人口数量较多的村民小组。工业园区成立后,部分被占地的村民选择在家附近的工厂里上班,家有耕地的村民除了种植玉米外,还大面积种植五味子等中药材。

当然,小村虽偏僻,但一样享受现代化的便捷。不论是快递还是外卖,触角延伸到了这里。潘景文的小超市因在村头,也成为快递和外卖的中转站。“我不愿意进城,城里堵,这里住着舒服。愿意吃啥就种啥。”超市里一名村民这样说。

路旁,一块不足一平方米的土地上,怒放的两株鲜花与两排种植有序、长势正旺的茄子相得益彰。对土地的珍视与固守,大梨树村八组体现得淋漓尽致。

叁 发现汉代建房技术细节

辽宁地区发掘的汉代城址数量不少,但对于今年90岁的辽宁省文物考古研究院研究员冯永谦来说,考古发掘武次县城址有着十分重要的纪念意义,因为这是他退休前最后发掘的一处遗址。

“我是1995年10月进驻工地的,到12月结束。整个发掘都完事后,我就正式办理了退休手续。”对这个项目,冯永谦至今记忆犹新。

冯永谦从事考古发掘工作几十年来“硕果累累”——从古生物化石产地到旧石器时代、新石器时代,再到清代的遗址及近现代革命遗迹,有1000余处;调查古代各时期的城址400多座;调查长城时他行走7000余里;为博物馆调查采集和发掘出土各类文物2000余件,其中有许多是国宝级文物。

对于30年前的这次发掘,冯永谦能回忆起每一个细节。“这处遗址除了有西汉时期的城址外,还有辽代时期的文化层。也就是说,辽代也有人群在这里生活。”他详细介绍说,“当时,这座城的南城墙被河道破坏掉了,我们重点发掘的是城北。在村北头的山坡下,我们还发现了十几个瓮棺墓,时间要早于西汉,大约是在战国时期。”

当年,考古人员在城址内还发现了100余斤燕国时期的刀币、战国时期的铁等,此外就是大量的西汉时期城址房屋建筑碎片。

冯永谦回忆,有一个发掘细节给他留下了深刻印象。

当发掘一处西汉时期的房址时,看到这户房址的屋外铺装有“散水”。散水指的是在房屋外墙四周的勒脚处用片石砌筑的、有一定坡度的防水坡,作用是保护房屋地基不被水冲。古代防水用的这一建筑技术直到现在还在使用。有意思的是,冯永谦发掘的这处汉代房址的散水使用的是旧有房屋上的瓦片和瓦当的碎片。尤为特别的是,房屋主人为了让散水坚固,没有选择平铺瓦片,而是将瓦片一排排地竖插进泥土里,希望自己的精心设计能换来房屋的永固。

时光过去了2000多年,这片土地依旧平坦,远处的凤凰山依旧巍峨,只不过早已物是人非,只有地里的庄稼正在拔节生长,贪婪地吸收着阳光,静待成熟。

资料库

武次县城址

地址 凤城市凤山街道大梨树村八组

年代 西汉

文物 陶器、铁器、石器等

价值 是西汉在辽东地区设立的三大都尉驻地之 一,见证了汉朝对辽东地区的政治、军事策略

责编:杨 旭

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网