位于本溪的东北抗联史实陈列馆。

位于抚顺新宾的猴石地区抗联密营遗址。

长影旧址博物馆内展出的电影《赵一曼》剧照。

位于黑龙江桦川的冷云小学。

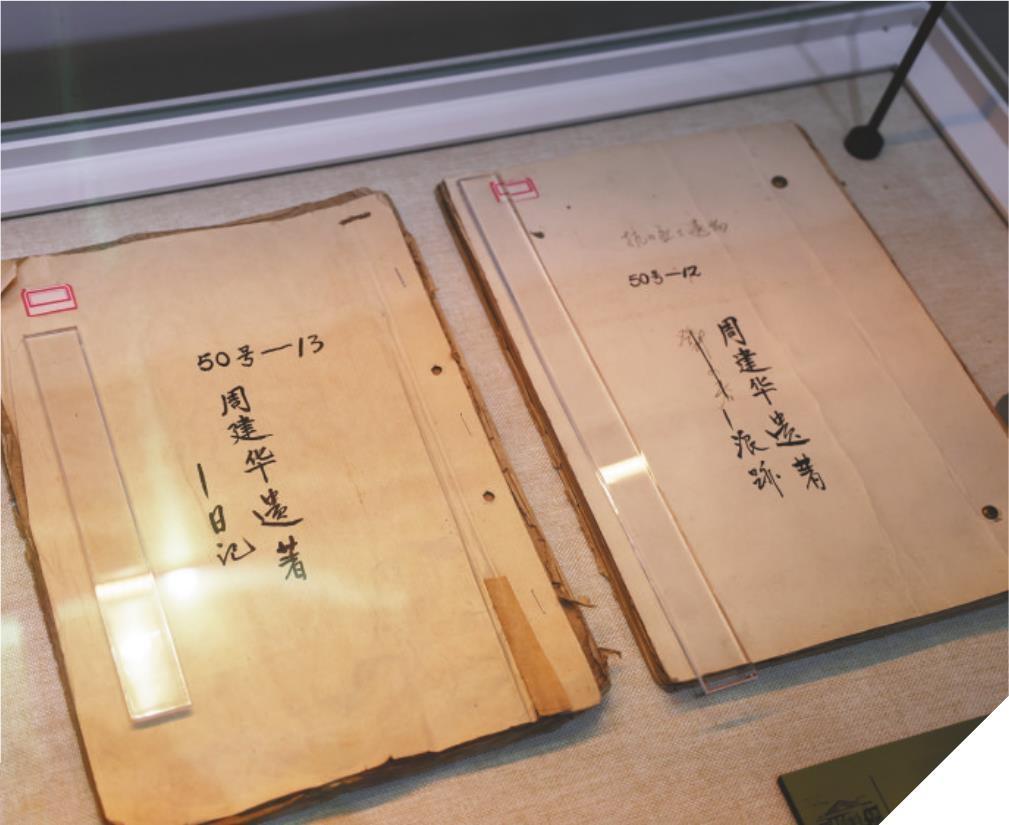

抗联将士留存的文字珍藏在纪念馆中。

黑龙江桦南抗联广场雕塑。

本报记者 赵雪 文并摄

松花江的水浪在骄阳下闪烁着细碎银光,长白山的林海在秋风中翻涌绿浪。八十余年过去,东北大地早已换了人间。然而,那些曾在冰天雪地里浴血奋战、在林海雪原中点燃烽火的身影,从未远去。如今,从文艺舞台到历史文献,从纪念馆到城市街巷,处处回响着对东北抗联英雄的深切缅怀。人们以各种方式守护着那段不屈记忆——这是一场跨越时空的纪念,更是一次永不褪色的传承。

记忆的温度

“1937年4月12日,天晴。午前五时,日贼自徐家码头向我军部密营方向南进,我监视队伏于隐蔽地,拟袭击敌之后续本队……”这摘自《周保中日记》中的文字,是抗联将领周保中在战斗间隙写下的真实日常。1936年至1945年,周保中坚持记录抗联部队的战役战斗、重要会议、干部教育、军民关系、部队行程、英雄事迹以及日军情势、斗争环境等,全方位还原了东北抗联十余年的战斗与生活。

周保中的日记或长或短,最短仅20余字,最长近千字,每一篇都标注时间和天气,内容广泛、文体规范、记录翔实。辽宁省档案馆研究馆员张虹曾这样评价《周保中日记》:“关于东北抗日联军艰苦卓绝的战斗岁月,我已经读过大量的史学著作,也从众多的文学作品和图片影像资料里获得太多的直观印象了。可这些,都无法取代展读《周保中日记》带给我的震撼。”

由于战乱动荡,周保中1932年至1936年初的日记大多散佚,仅存20余本。1963年春,病中的周保中整理并修订了1936年至1939年间的日记,这一时期正是东北抗日游击战争从高潮遇到挫折的阶段。他曾表示,保存日记是为“将来作为追寻历史事实的一个凭借”。后来,他将整理好的日记分订成两部交给中央档案馆,后与1940年至1945年的日记一同编入《东北地区革命历史文件汇集・周保中简短日记》,共计73万字。

除了周保中,陈翰章也有写日记的习惯。他牺牲后,日记被日军获取。后来,由日军军官部分译介编入书中。2012年,吉林省敦化市委党校教师张彦夫通过旅日友人购得此书,发现了1939年4月至10月间,陈翰章在极端艰苦条件下写下的48篇日记。

这些战火中写就的文字,是最珍贵的“活史料”。它们既是个人真情的流露,更是民族精神的永恒载体,是研究东北抗联历史的珍贵素材。

文艺的回响

1936年,作曲家张寒晖于西安目睹东北军将士的思乡之情,挥笔写下饱含泣血之痛的《松花江上》。歌曲中的悲怆与愤怒,不仅承载着千万东北同胞的家国之殇,更化作唤醒民族斗志的激昂号角。时间过去了近90年,2025年,黑龙江省图书馆报告厅,“东北英雄魂 抗联音画组歌”专题音乐会刚刚开场,当《松花江上》的旋律再度响起,舞台大屏上闪过白山黑水的风雪密营、抗联战士紧握的步枪,观众的思绪瞬间被拉回到那段抗争的岁月。

自东北抗联高举抗日旗帜起,文艺工作者便以笔为枪、以曲为号、以镜头为窗,将将士们的英勇,熔铸成动人创作。

在音乐领域,除《松花江上》《东北抗日联军第一路军军歌》《露营之歌》等经典之外,唱响抗联事迹的旋律始终高亢。1950年,大型歌剧《星星之火》首演,插曲《革命人永远是年轻》传唱至今;2015年,沈阳音乐学院将其改编为清唱剧,亮相北京国家大剧院;2021年,作曲家杨欧迪以杨靖宇英雄事迹为灵感参与创作了歌曲《杨靖宇之歌》;2025年,歌手周深深情献唱《归来》,致敬东北抗联英烈。

文学创作同样澎湃不息。1935年,萧军的《八月的乡村》中“咱东北人不是孬种”的呐喊,成为讴歌东北抗联精神的文学先声;1962年,关沫南的《在镜泊湖边》细腻刻画战士群像;1999年,迟子建的《伪满洲国》再现杨靖宇牺牲的悲壮;2001年,阿成的《赵一曼女士》深刻描摹英雄精神世界,荣获鲁迅文学奖;2024年,李发锁完成60万字手写稿《热血:东北抗联》;2025年7月,《远隔重洋的呐喊:东北抗战史料选编》《初心如磐——档案中的东北抗联英雄》《杨靖宇将军》三部图书同步推出,为历史研究与精神传承奠定了坚实基础。

英雄故事也在舞台与银幕上焕发光彩。1948年,女作家颜一烟历经周折搜集“八女投江”史料,将其改编为电影剧本,拍出中国首部在国际上获奖的影片《中华女儿》,这也是新中国最早弘扬东北抗联精神的电影,此后,《赵一曼》《归心似箭》等影片陆续面世;1992年,电视剧《赵尚志》重塑抗联将领形象,主题曲《嫂子颂》传唱一时;2005年,哈尔滨话剧院的《赵一曼》以沉浸式舞台打动观众;2013年,纪录片《东北抗联》(吉版)以400分钟篇幅重现14年烽火,荣获“五个一工程”奖;2012年,辽宁芭蕾舞团创排舞剧《八女投江》,首演于2014年,随即成为该团最具代表性的作品之一;2025年8月,微短剧《铁血英魂》上线,吸引更多年轻观众。

正如吉林省社会科学院副研究员谭忠艳所言:“东北抗联是东北三省最丰富、最独特、最具代表性的红色资源,是中国抗战史上气贯长虹的英雄史诗。相关文艺作品不仅彰显民族气节与英雄大义,更为人民群众树立了信仰与价值的标杆。”

大地的丰碑

辽宁本溪的东北抗联史实陈列馆,一道道青石阶梯蕴含深意:第一层11级台阶,对应抗联11个军;第二层14级,象征14年抗战;第三层“8+6”结构,呼应从“八年抗战”到“十四年抗战”的历史认知飞跃。

在丹东邓铁梅司令部旧址,推开雕花木门,《告东北民众书》的复制件在灯光下泛着暖光。锈迹斑斑的煤油灯旁,VR设备蓦然亮起——戴上头盔,1932年冬夜的风雪呼啸而至。

吉林通化靖宇山上,杨靖宇烈士陵园静卧于苍松翠柏之间。门前46级台阶分作两段:下方35阶喻示将军牺牲时的年龄,上方11阶代表他在东北抗战的11年。

向北数百公里,哈尔滨兆麟街88号,李兆麟将军纪念馆肃立于闹市之中,这里是将军1946年遇难之地。不远处的东北烈士纪念馆,乳白色石柱在夕阳中熠熠生辉。

这些伫立在东北大地的纪念馆与遗址,正如凝固的历史坐标,默默守护着抗联的记忆。

据国家文物局统计,黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古四省区普查认定的抗联遗址遗迹达600多处,其中300余处已被核定公布为各级文物保护单位。它们涵盖战场、指挥部、营地、医院、烈士牺牲地、墓园、纪念碑等。仅辽宁省,现有东北抗联不可移动文物遗迹就超过230处,相关纪念馆、博物馆达7座。

“建设纪念馆的意义,就在于提醒人们不要忘记那段艰苦卓绝的抗战岁月,同时也激励后人继承和发扬东北抗联精神。”吉林市委党史研究室二级调研员杜晓丽感慨地说。如今,随着七星砬子密营、祁致中故居等抗联遗址陆续完成修缮,一条贯穿黑吉辽三省的东北抗联精神传承带正在形成,让英雄故事在更广阔的土地上流传。

精神的传承

在黑龙江尚志市,石嘴山上的赵尚志烈士雕像正俯瞰着这座以他命名的城市。

1946年11月,为缅怀这位曾被日寇以“一两肉得一两银”悬赏的抗联名将,珠河县更名为尚志县,后撤县设市。如今,“尚志”不仅是一座城市的名字,更是一种精神的象征。

在东北,英雄的名字早已融入山河、刻入城市肌理。无论是地名、街名,还是校名,都在以最质朴的方式,让东北抗联精神薪火相传。

黑龙江有靖宇县、尚志市、兆麟村,也有尚志街、靖宇街、一曼街;哈尔滨的兆麟街与兆麟公园,构成城市中心的红色坐标,松柏常青,鲜花常新;桦川县的敬夫村,纪念着烈士赵敬夫。

在吉林白山,昔日的濛江县如今名为靖宇县——1940年2月23日,杨靖宇将军在此血沃大地、壮烈殉国,为纪念他,县城更名“靖宇”,让英雄的名字与这片土地永远相伴。

在辽宁朝阳,尚志乡尚志村是赵尚志的出生地;辽阳的兆麟东路、兆麟西路,延续着对李兆麟将军的缅怀。

此外,众多学校以英雄之名命名:吉林靖宇县杨靖宇小学、黑龙江巴彦县巴彦抗联张甲洲红军小学、哈尔滨市赵一曼红军小学、尚志市尚志小学、辽宁灯塔市兆麟小学、朝阳市尚志红军学校……在本溪,苗可秀学校与东北抗联史实陈列馆仅一街之隔;本溪满族自治县抗联中学的每个班级,都以一位抗联英雄的名字命名——“杨靖宇”班、“赵一曼”班、“邓铁梅”班……教室里,英雄的照片与写有英雄名字的班旗一同悬挂,让孩子们在耳濡目染中读懂英雄、崇尚英雄。

东北抗联将士,从未远去。他们化作了黑土地上的春风,吹过靖宇县的松涛,拂过一曼街的梧桐,最终停驻在每一个仰望英雄的目光里。这绵延80年的纪念,不是对苦难的回望,而是对精神的淬炼。当一代人学会在冻土中点燃火种,便没有任何黑暗能吞噬这片土地的未来。

责编:齐志扬

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网