图:九龙山望海寺后身的摩崖造像保护罩房。

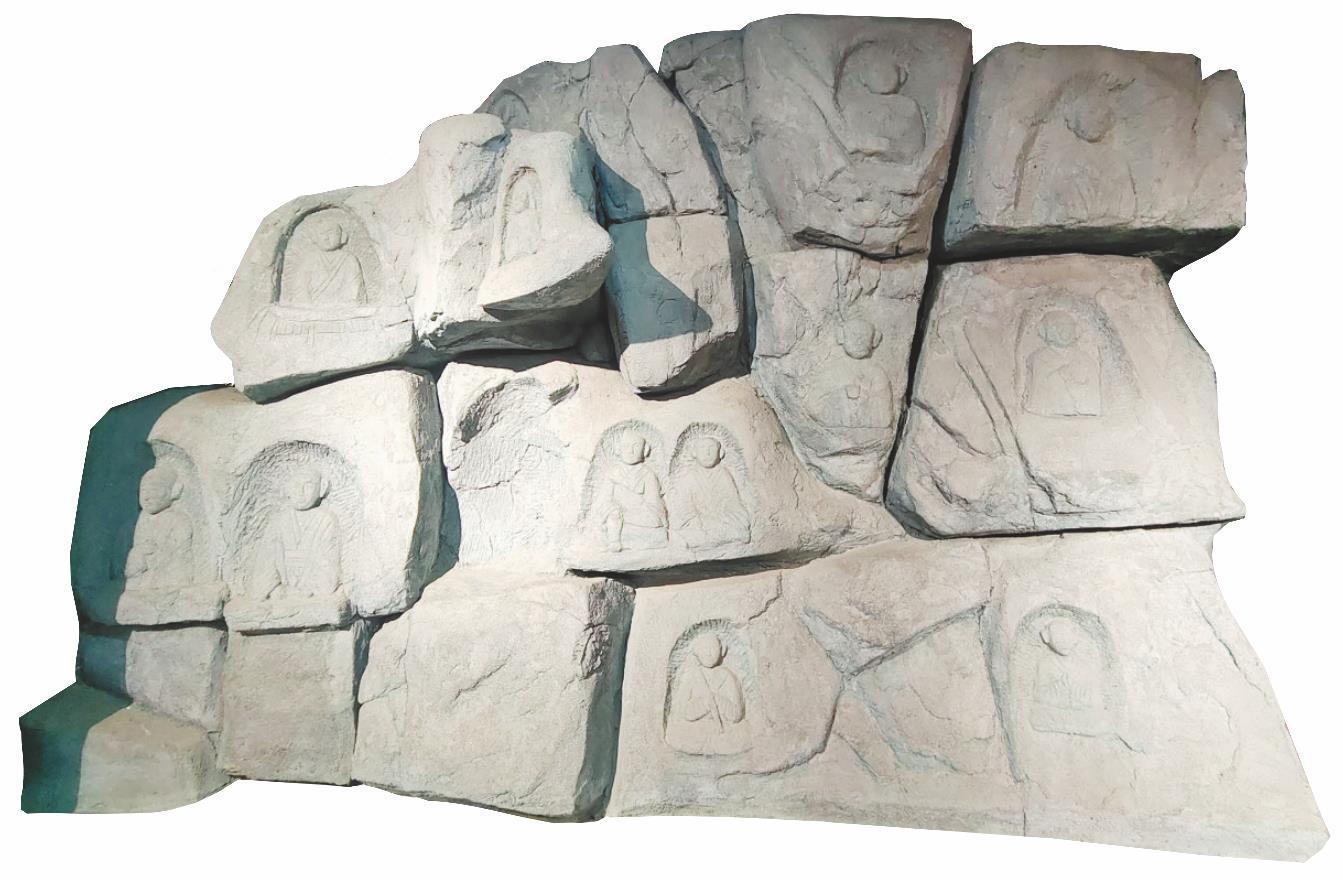

图:普兰店区博物馆展出的摩崖造像模型。

看护员周文锋在仔细巡查。

本报记者 郭平 文并摄

核心提示

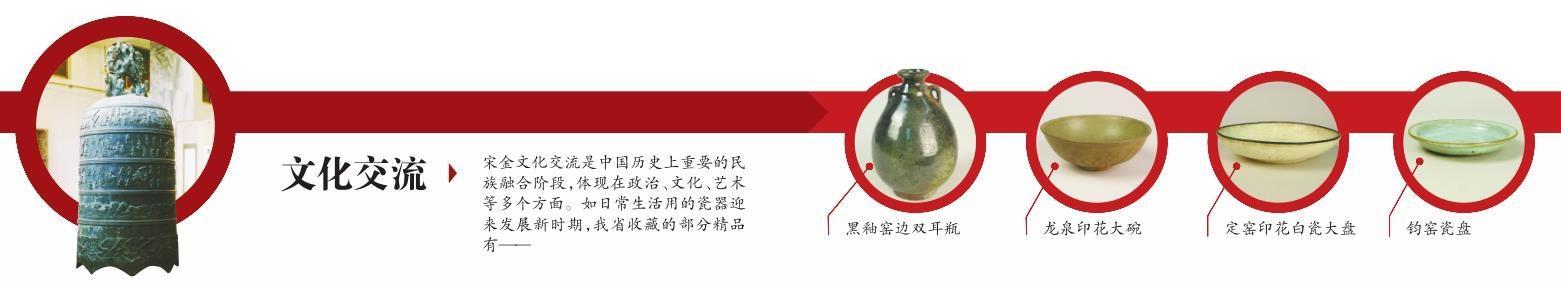

在大连市普兰店区与庄河市交界处的九龙山上,有一组金代摩崖石刻。难得的是,这组造像旁刻有题款,使其成为东北地区迄今为止唯一发现有明确纪年的金代造像。九龙山一带出产国内独有的“芝麻白”花岗岩石材,这里的石匠一代代传承着雕刻手艺,而这组金代造像更像是为他们做的广告,吸引来闽浙一带石材加工企业。于是,当地的老手艺与外来技术融合,壮大了石材加工业。

壹 18尊造像实现“大团圆”

探访望海寺摩崖造像不容易迷路,大连市普兰店区双塔街道社会事务科科长李少美说:“你看到路边出现各式各样的待售石雕就能找到路。”

此言不虚。

行驶的汽车在一处路口转了个急弯后,路边出现了各式各样的石雕,有石碑、石狮、石像等,显然是店主摆在路边招揽顾客用的。左手边是九龙山,望海寺摩崖造像在向阳的南坡上。

望海寺摩崖造像在大连很有名气,无论是旅顺博物馆还是普兰店区博物馆,都根据造像的形态,按照一定比例制成模型展出。“摩崖造像进入文物管理部门的视野是在1980年。”72岁的刘本志说。

刘本志是当地著名的石匠,石材雕刻手艺精湛,几代人都生活在普兰店区双塔街道福全社区。

他说,金代造像凿刻在一块高约5米的天然石崖上,占地面积约70平方米,虽历经风雨侵蚀,仍能清晰地看到造像的生动形态。当时,文物工作者在现场计数时发现,造像原有18尊,其中一尊龛内雕像无存,有座无像,所以仅存17尊。最高的造像约70厘米,身姿挺拔,最小的高18厘米。造像面容饱满圆润,高鼻大耳的五官刻画得粗犷有力,尽显金代石刻的豪迈风格。造像身着宽袖袍服,阳线勾勒轮廓,阴线填充细节,让袍服的褶皱仿佛随风飘动,既有北方民族的雄浑大气,又有同时期中原地区造像的庄严肃穆。最难得的是,在石崖中间有刻字,共4列,楷书写:“大定三年七月,造六尊,僧义选匠人,李善记。”不仅明确了造像的开凿年代为金世宗大定三年(1163年)农历七月,更留下了关键的工匠信息——由匠人李善雕刻并留记。

“这组摩崖造像是这里的宝,没有人会用手去摸造像,更没有人在旁边乱写乱画。”李少美接过话茬说。

汽车在望海寺前停下。这座殿宇是在古代建筑基础上复建的,建设者特意在殿前保留了一段墙基。《复县志略》记载,当地的望海寺为明代正德年间所建。但从望海寺旧址采集的牡丹花雕砖分析,金代时这里应该就有建筑。另外,在1997年,这里出土了5尊石造像,高1米以上,鼻高耳大,雕刻技法古朴,与摩崖造像风格一致,应为金代所雕。普兰店区博物馆馆长付文才说:“望海寺遗址出土的石造像以及摩崖石刻上的文字,明确告诉我们,最晚在金代,这里就已经建有寺庙了。”

沿着石阶而上,转到大殿后身,一条石铺小径向山上延伸,走到尽头可以看到一座石砌建筑,上装铁门,三面开着小窗,小窗上也装有铁栏杆。“这就是1988年大连市文物部门拨款修建的摩崖石刻保护罩房。”李少美说。

走进铁门,摩崖造像跃入眼帘,保护罩房将整面石崖笼在室内,使800多年前的摩崖造像免受风吹日晒雨淋,石崖前面还摆放着6尊石像,其中5尊出土于望海寺遗址,另一尊则是后找到的18尊雕像中的那个“有座无像”。

故事发生在2007年。当时,付文才与同事在此调查,聊天中发出感慨,那个仅保留石龛的地方应该还有一尊雕像,但哪儿去了呢?当地一位村民听到了谈话内容后告诉他们,在南边不到100米的地方藏着一尊石像。他们立即赶过去,扒开一人多高的杂草、荆棘后,发现一尊无头的石刻雕像斜放在那里。将其扶正之后仔细观察,正是丢失的那尊雕像。至此,望海寺摩崖18尊造像实现了“大团圆”。

贰 几代人接力精心守护

黑红脸膛、少言寡语的周文锋是第五任看护员,他带着记者走进罩房。

望海寺摩崖造像罩房建成至今已经37年,石砌的墙壁,里面抹白灰。空间很狭窄,刚够转身,以至于记者无法拍摄,即使使用广角镜头也不能拍下这组造像的全貌。在罩房内外转了一圈,记者发现墙壁上干干净净,用手轻抚石崖的一角,一尘不染,水泥地面上也见不到污渍,更不用说参观者遗落的各类垃圾。这些细节足见看护员日常维护的细心、用心。

说到看护员认真负责,付文才讲起了前几任看护员的故事。已知望海寺摩崖造像的第一位守护者名为顾言颖,他是最为辛苦的一任,来自瓦房店市,是位兽医,还略懂一些中医。当年他自愿来到九龙山看护望海寺摩崖造像。那时进山没有路,也没有电,顾言颖在望海寺遗址上清理出一片空地,然后自己背砖上山,建起一个小小的看护房。他闲下来就清理望海寺遗址,5尊石雕像就是他发现的。在石像出土时,雕像头部与身体断开了,但都整齐地摆在每座雕像躯干旁。据此人们分析,金代的望海寺可能毁于战乱,后人将庙中石像埋藏起来,准备择机复建,可惜未能如愿。

后来,顾言颖年纪大了,便回家养老,于是看护的责任落到镇文化站站长唐恩彦肩上,他对保护罩房的维修出力最大。1999年,他发现保护罩房发生漏雨,于是多方奔走,呼吁保护这一珍贵文物,最终大连市文管办拨专款,对保护罩房进行了防水修缮,解决了漏雨问题。2006年,他观察到保护罩房屋顶塌陷,便再次多方奔走、呼吁,大连市文管办再一次拨款,对罩房顶盖进行维修,同时在罩房内竖立钢柱,对房顶进行支护。

自愿当上看护员后,周文锋深感责任重大,每次巡视时都对文物周边、里里外外细心地查看。他有修理摩托车的手艺,别看是五大三粗的汉子,却非常细心。他讲道,在2023年,普兰店一带发生了地震,坐在家里的周文锋看到墙上的空调挂机晃个不停,立即跑出去发动汽车直奔九龙山。到山上后,也顾不得其他,直接打开保护罩房的门,拿着手电仔仔细细地察看。他拉着记者看立柱与石崖间的缝隙,说:“我发现经过那次地震后,山崖的位置有点儿变动,但专家说没啥事。”

摩崖造像怕受潮,容易生病害。周文锋认为,保护罩房已经快40年了,该翻修了。他已经把屋顶和墙壁渗雨的情况向上级做了详细汇报,并提出自己的想法,希望对保护罩房进行适当改造,以利于更好地保护文物本体。付文才接过话茬说:“我们区文旅局也打了报告,现在设施建设改造工程已经纳入文物保护工程项目储备库,将来不仅对原有罩房进行改造,还可能采用仿古设计,进一步扩大参观空间和提高罩房的参观视觉效果。”他还透露,“为了更好地保护望海寺摩崖造像,我们普兰店正准备将其申报为全国重点文物保护单位。”

叁 这里的石雕作品很有名气

别看刘本志年过七旬,手机用得很好,经常拍视频发朋友圈,视频有刚刚完工的一对麒麟,有发往大连的一对石狮子……

在福全社区,刘本志家不在主干道旁,他的石雕作坊也仅占院门外的一角,但是他的石雕手艺远近闻名。

说起当地的石雕手艺传承,他扭头看向社区西边的九龙山说:“从雕像算来,得有800多年的传承了,摩崖石刻更像是为我们这行业做广告。”

普兰店区双塔街道处于长白山余脉,这里出产的花岗岩很独特,被人们称为“芝麻白”“芝麻灰”,学术名为银点白麻,形成于1.3亿年前,银白色的岩面上均匀细密地分布着一些黑色的小点,如同撒上了黑芝麻,材质坚硬,在国内石材领域独树一帜。

说起石雕绝活儿,刘本志随手拨动一只石狮口中的石球,发出“嗒、嗒、嗒……”声。“你看这个溜溜球,怎么弄都不会掉出来。”他说,石球是直接雕在石狮的嘴里的,球体大于口部边沿,所以怎么拨弄都不会掉出来。绝活儿在于石狮的嘴形,口部边沿要有一定的厚度,除了正好卡住球体外,还要防止石球在滚动中撞坏石狮的门齿。

刘本志突然转头问记者:“你在山上不是看到石像前的石碑了吗?那碑是我雕的,有年月了。”没等记者回答,他又说了一句:“这都不算啥。”

原来,从事石雕手艺这么多年,让刘本志拿出看家本事的是为普兰店烈士陵园雕刻姚启荣、于庆阳、王桂芳、金峰、安勤祥、孙奎6位烈士的雕像。之前,烈士陵园请人试雕了几尊,效果都不能令人满意。他们就找到刘本志。接手这个任务,刘本志当即表态:“我先雕一个你们看看,不用你们出钱,如果满意了我再接活儿。”最终,刘本志雕刻的6位烈士雕像被安放在了普兰店烈士陵园,供人们瞻仰。

说起自己手艺的传承,刘本志说:“我是在石场里跟师傅学的,师傅也是跟他的师傅学的,代代相传。”在自家的小作坊里,刘本志拿出各式各样的雕刻工具,开台一一演示。

在他学手艺的年代,雕刻石头全是靠锤子和钎子,一天下来手被震得酸麻。“到了上世纪80年代,石场里开始用进口的电动角磨机。现在全是电动机械了,一锤子一锤子砸的手艺没有人用了,更没有人学了,我这老手艺也得与时俱进……”他边讲边操纵冲击钻雕琢花岗岩,石花飞溅……

责编:齐志扬

审核:刘立纲

Copyright © 2024 lnd.com.cn 北国网